○弘前地区消防事務組合消防水利規程

平成27年3月10日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 消防水利の指定等(第7条―第11条)

第3章 消防水利の調査(第12条―第15条)

第4章 消防水利の保全管理(第16条―第18条)

第5章 開発行為に関する事務(第19条―第21条)

第6章 関係機関への報告等(第22条―第24条)

第7章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防活動の万全を図るため、消防水利の実態を常に把握し、その保全充実に努めることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 消防水利 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づく消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定に基づき指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。)をいう。

(2) 水利施設等 消火栓及び消防用水を貯水する施設並びにこれらの水利施設に付設する採水口、タラップ及び防護さく等の総称をいう。

(3) 水利標識 消防水利の所在を明らかにするための標識で、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第34条の2に規定する標識及び消防水利の標識について(昭和45年8月19日消防防第442号消防庁防災救急課長通達)に該当する標識をいう。

(4) 消防水利情報 消防水利の種別、位置、配管口径、貯水容量、その他水利に関する属性情報をいう。

(5) 管轄区域 弘前地区消防事務組合消防本部及び消防署設置条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第3号)第4条に定める区域をいう。

(6) 所属区域 消防署及び弘前地区消防事務組合消防署組織規程(昭和46年弘前地区消防事務組合訓令第1号)第3条に定める分署の区域をいう。

(7) 担当区 所属区域ごとに、街区及び消防水利の数を考慮して区分した区域をいう。

(8) 所属長 消防署長(以下「署長」という。)及び分署長をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、消防水利の保全管理に必要な諸施策を講じるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属区域内の消防水利の適正な維持管理を図り、常にその実態の把握に努めるものとする。

(消防水利の区分及び種別)

第5条 消防水利の区分及び種別は次の表のとおりとする。

区分 | 種別 | 内容 |

消火栓 | 公設消火栓 | 市町村が管理する消火栓 |

私設消火栓 | 市町村以外の者が管理する消火栓 | |

防火水槽 | 公設防火水槽 | 市町村が管理する独立型の水槽 |

私設防火水槽 | 市町村以外の者が管理する独立型の水槽 | |

地中ばり水槽 | 消火用水を貯留目的として造られた建物一体型の水槽 | |

兼用貯水槽 | 飲料水兼用水槽 | 非常時の飲料水の供給を主たる目的に造られた水槽 |

雨水貯留槽 | 浸水対策、環境対策等を目的に雨水を貯留する水槽 | |

蓄熱槽 | 空調用の冷温水の貯留を目的に造られた水槽 | |

その他水槽 | 事業用の貯留を目的に造られた水槽で、上記以外のもの。 | |

その他の水利 | プール | 消火用に取水できるプール |

河川 | 消火用に取水できる区域の河川 | |

湖沼、池 | 消火用に取水できる湖沼又は池 | |

その他 | 上記以外で消防用に活用できる水利 |

(消防水利の適合条件)

第6条 消防水利の適合条件は、法第20条第1項の規定による消防水利の基準に定めるところによる。ただし、消防長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

第2章 消防水利の指定等

(消防水利の指定)

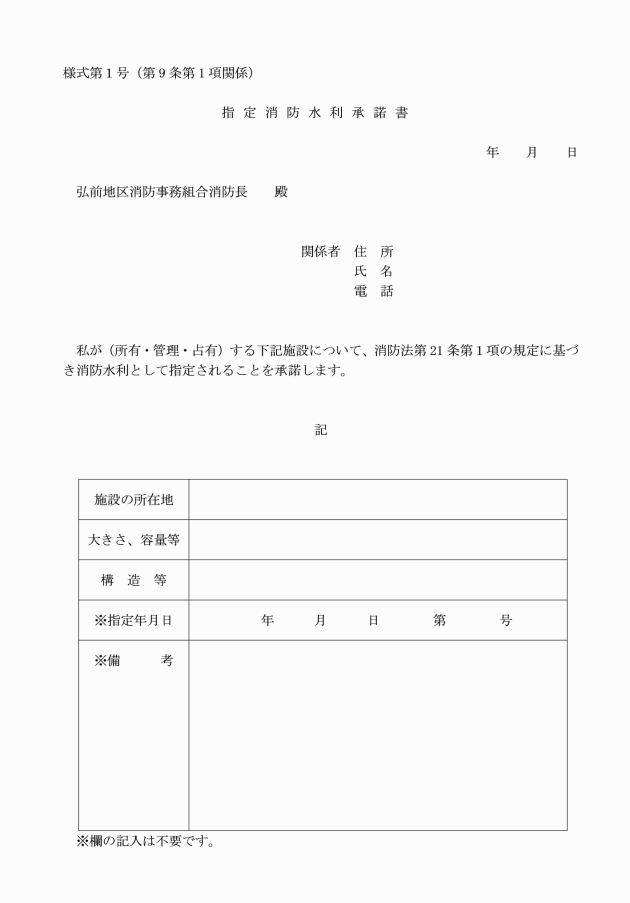

第7条 法第21条第1項の規定に基づく消防水利の指定は、消防長が行うものとする。

(指定消防水利の対象)

第8条 前条に規定する指定消防水利の対象は、消防水利の基準に適合するもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 防火水槽(公設防火水槽を除く。)及び兼用貯水槽

(2) プール、河川、湖沼及び池等のうち、消防活動上特に有効な場所

2 消防長は、前項の規定により関係者から承諾を得たときは、規則第34条の2に規定する指定消防水利の標識を掲げなければならない。

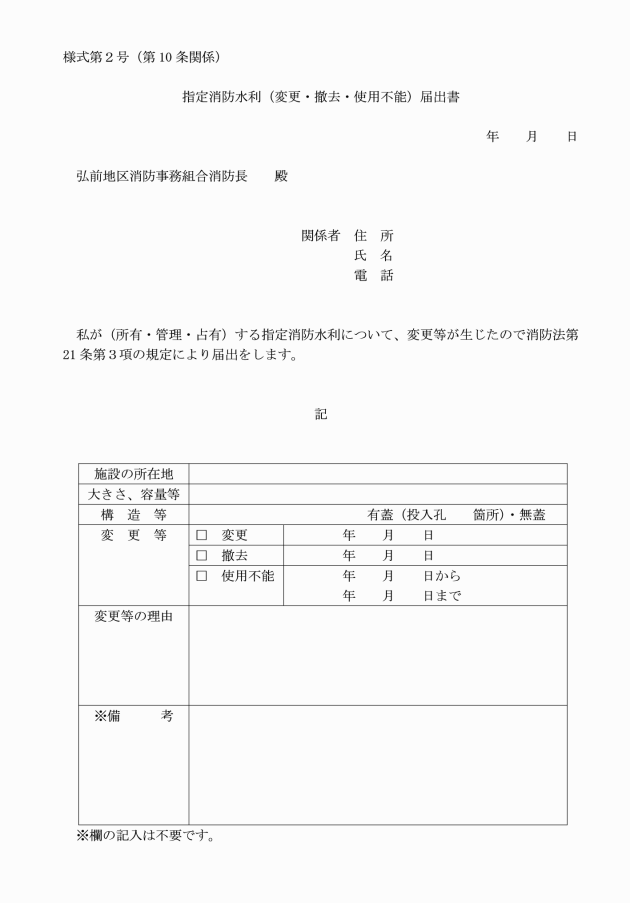

(指定消防水利の変更、撤去、使用不能の届出)

第10条 法第21条第3項の規定による届出は、指定消防水利(変更・撤去・使用不能)届出書(様式第2号)により消防長に届け出るものとする。

第3章 消防水利の調査

(水利調査)

第12条 署長は、管轄区域の消防水利の機能状況等の実態を確認するため、弘前地区消防事務組合警防規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第1号)第17条に規定する消防水利の調査(以下「水利調査」という。)を行わなければならない。

(水利調査の種別)

第13条 前条に規定する水利調査の種別については、次のとおりとする。

(1) 定期調査

(2) 特別調査

(3) 随時調査

(水利調査の方法)

第14条 定期調査とは、消防水利の実態を把握するとともに、消防水利ごとの有効水量及び使用上の障害又は故障等の状況を確認するため、定期的に実施するものをいう。なお、調査回数については、年2回以上担当区を定めて実施するほか、署所の事情により署長が別に定めるものとする。

2 定期調査の調査事項は、次のとおりとする。

(1) 消防水利の位置及び異状の有無

(2) 水利標識の位置及び異状の有無

(3) 消防水利付近の障害物件の有無及び状況

(4) その他消防活動上必要な事項

3 特別調査とは、次に掲げる事情により、消防活動上障害となる状況が発生し、又は発生していると予想される場合に担当区を定めて実施するものをいう。

(1) 降雪、渇水、地震又は凍結等により、消防活動に重大な支障となるおそれがあるとき。

(2) 火災警報発令又はこれに準ずる気象状況のとき。

(3) 大規模な水道の減水及び断水のとき。

(4) その他特別な事情により、消防水利の実態を把握する必要があるとき。

4 随時調査とは、次に掲げる事情により、小隊等において実施するものをいう。

(1) 消防水利の新設、移設又は撤去等により、消防水利の実態を把握する必要が生じたとき。

(2) 水利標識の設置等(設置、補修及び撤去をいう。以下次章において同じ。)が必要なとき。

5 前条に規定する水利調査については、必要に応じて、地理地勢等その他の事象について併せて調査することができる。

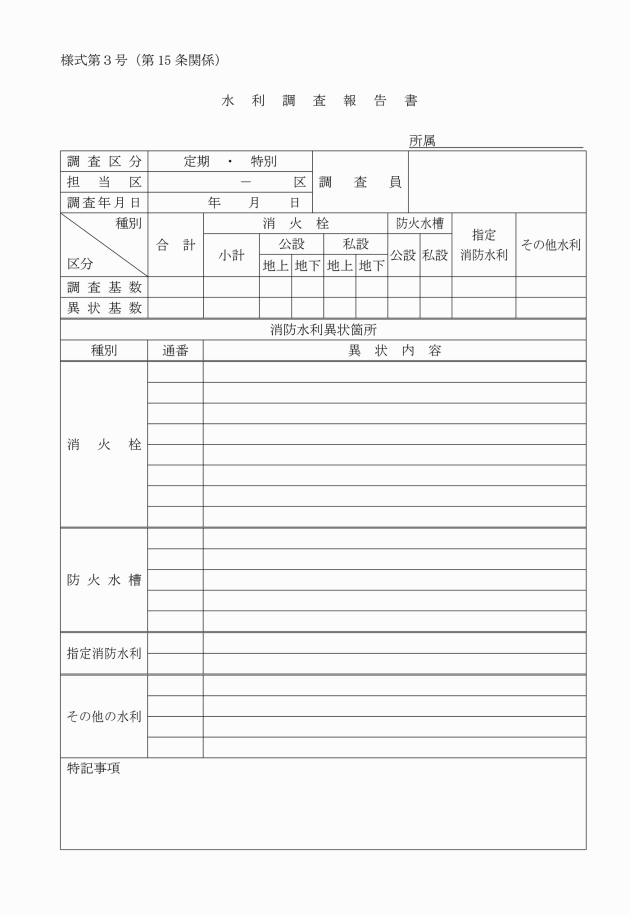

(調査報告)

第15条 水利調査(定期調査及び特別調査に限る。)を実施した職員は、その結果について、水利調査報告書(様式第3号)により署長に報告するものとする。

第4章 消防水利の保全管理

(充水措置)

第16条 所属長は、充水が必要な水利を使用した場合は充水措置を行い、常時有効に使用できるようにしておかなければならない。

(水利標識の設置等)

第17条 所属長は、消防水利の所在を明らかにし、円滑な消防活動を確保するため、水利標識の設置等を行うとともに、適正な維持管理を行うものとする。

2 水利標識は、原則として消防水利の直近(消防水利の設置位置、道路状況等設置上特に困難な条件がある場合を除き概ね5メートル以内)に設置することとし、掲出の方法は、支柱その他地物を利用する等消防水利の所在が明確に確認できるよう掲出するものとする。ただし、地域の実情その他の事由により水利標識を設置することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 水利標識には、消防活動の利便を図るため、消防水利までの距離、水利番号及び容量等必要な事項を表示しておくものとする。

4 所属長は、新たに水利標識を設置しようとする場合は、事前に当該設置用地等の関係者から承諾を得ておかなければならない。この場合において、関係者から書面による設置依頼等を求められたときは、その手続きについて当該消防水利を管轄する署長又は警防課長に依頼することができる。

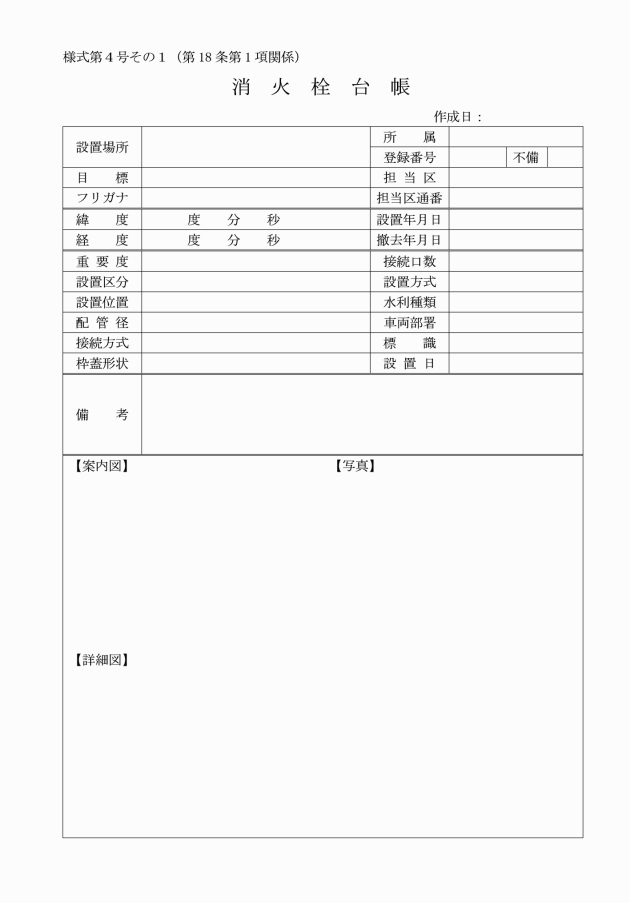

(消防水利情報の管理)

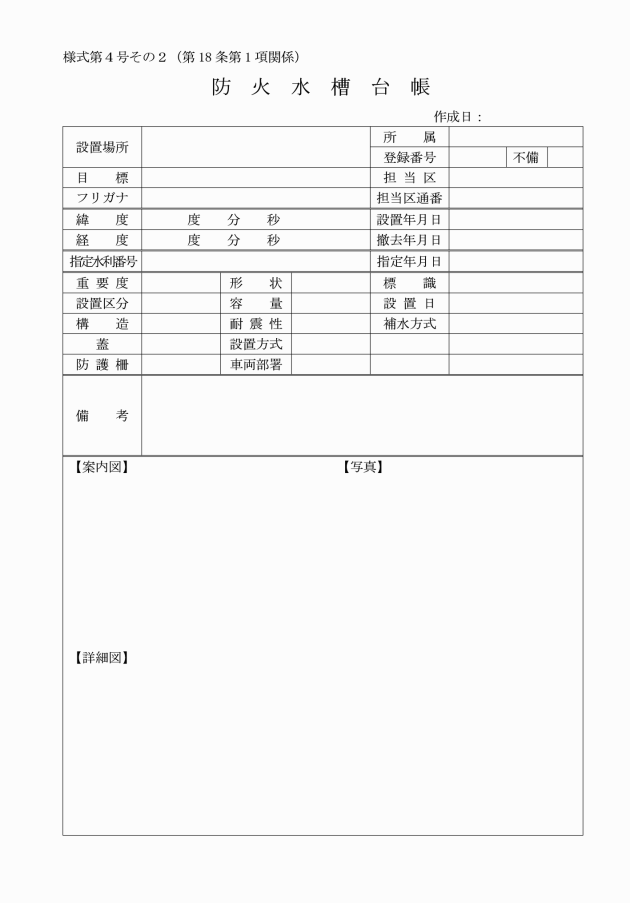

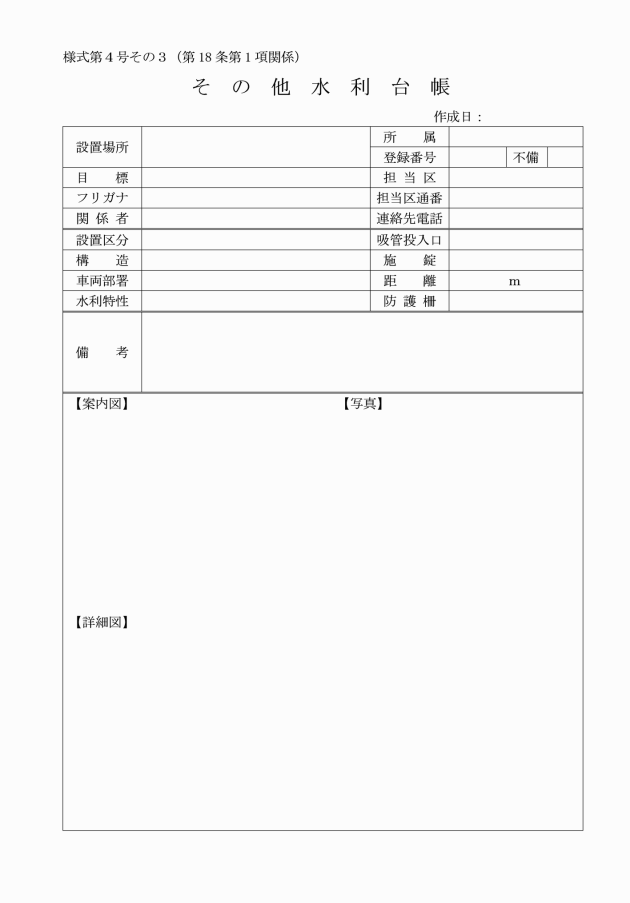

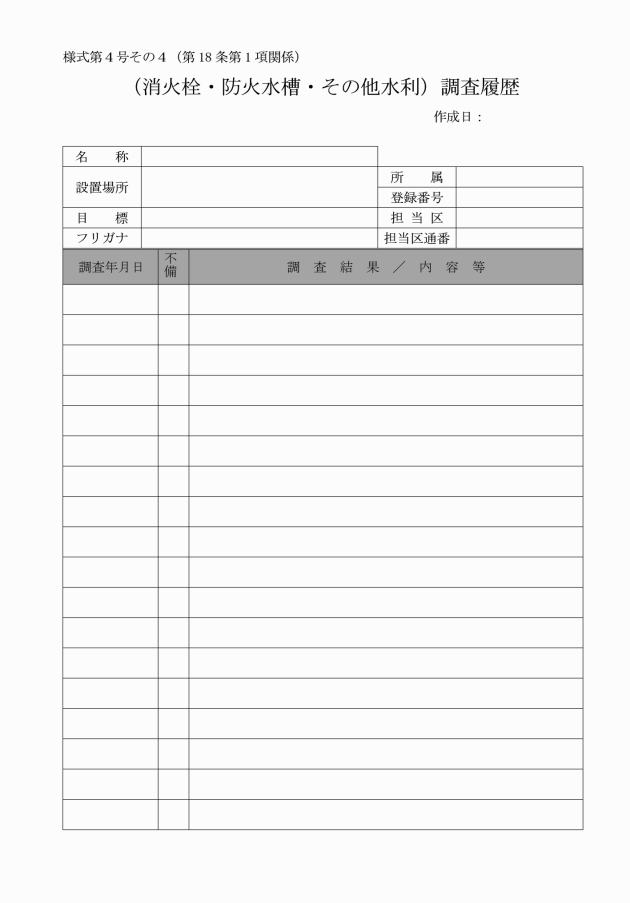

第18条 所属長は、所属区域の消防水利情報について、警防課長が指定するシステムにより管理し、次に掲げる台帳等を作成し備えておくものとする。

(1) 消火栓台帳(様式第4号その1)

(2) 防火水槽台帳(様式第4号その2)

(3) その他の水利台帳(様式第4号その3)

(4) 調査履歴(様式第4号その4)

(5) 水利要図

2 所属長は、所属区域の消防水利に新設、移設、廃止又は使用不能等の事項があった場合は、速やかに他の所属長に通知するものとする。

3 第1項の警防課長が指定するシステムに関する事務手続き及びデータ形式等必要な事項は、別に定める。

第5章 開発行為に関する事務

(開発行為に関する事務)

第19条 都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)による届出を要する開発行為に関する協議事務の処理については、管内構成市町村で定める開発指導要綱等の定めるところによる。

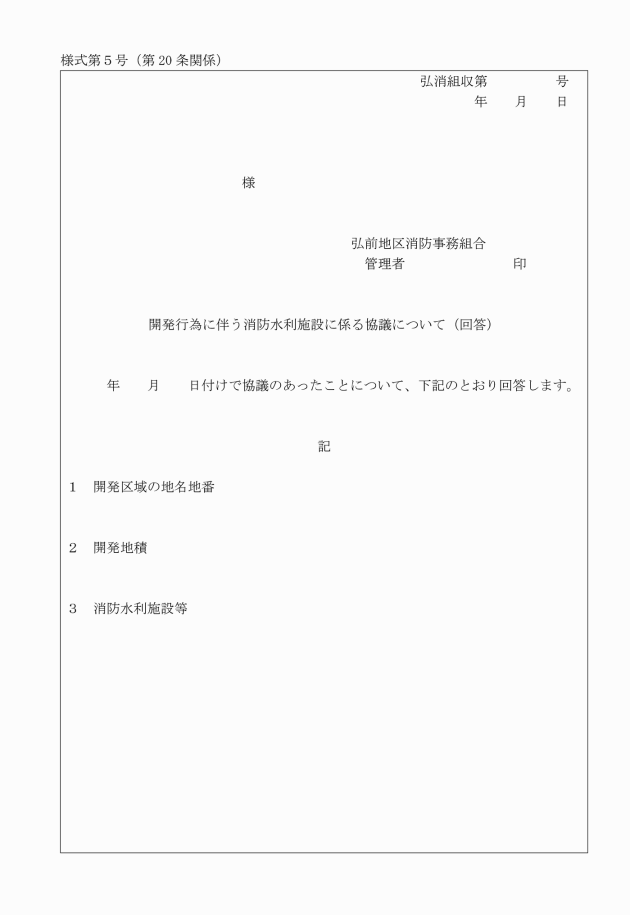

(回答書の交付)

第20条 管理者は、開発行為者から消防水利の新設等について協議等の申請書が提出されたときは、審査のうえ回答書(様式第5号)を交付するものとする。

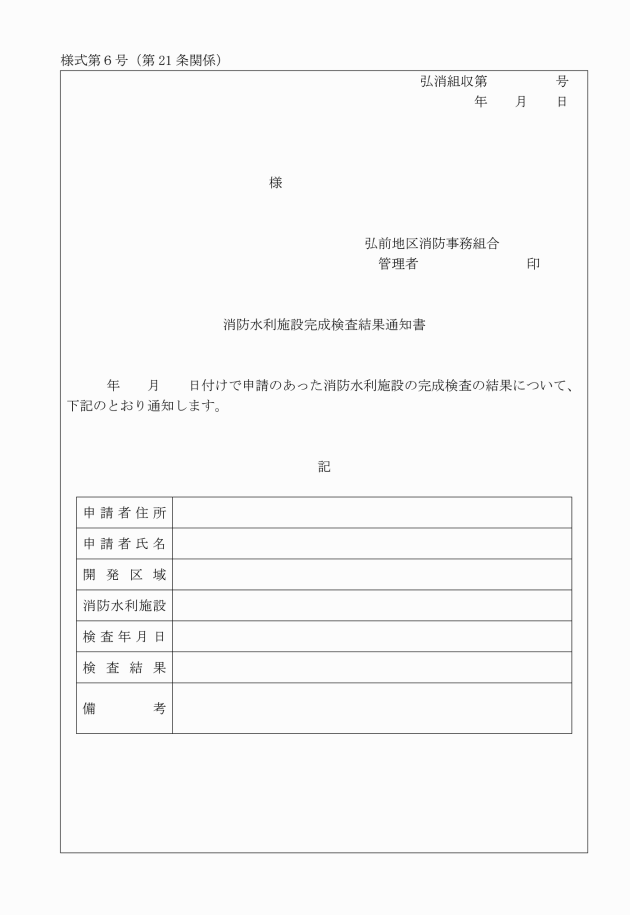

(完成検査の結果通知)

第21条 管理者は、開発行為に伴い消防水利施設が設置され、規格どおり完成していることを検査、確認したときは、消防水利施設完成検査結果通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

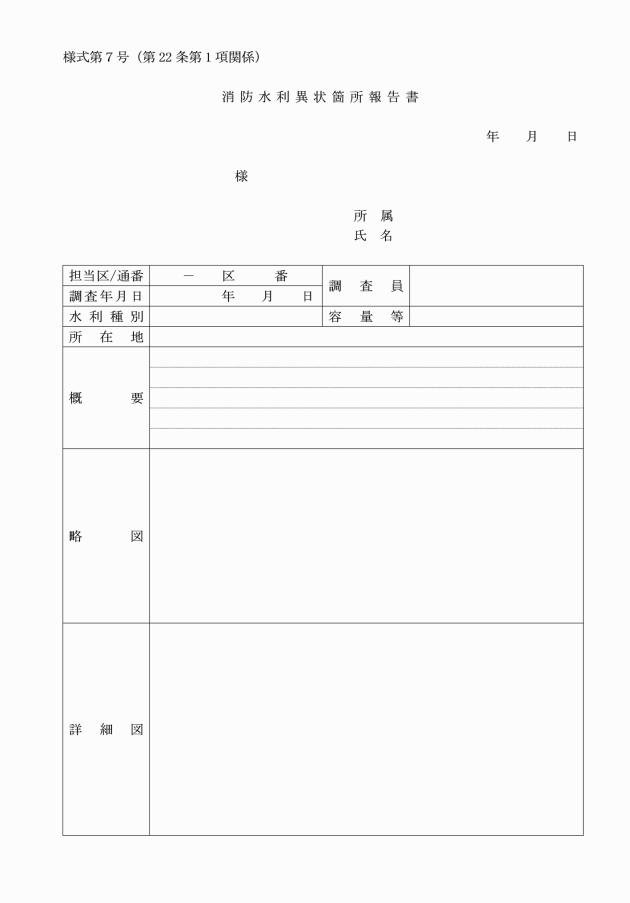

第6章 関係機関への報告等

2 所属長は、公設の消防水利以外の水利施設等に使用上支障がある場合又は事故発生のおそれがある場合で、補修等を必要とするときは、関係者に補修等を依頼するものとする。

(消防水利の使用報告)

第23条 所属長は、火災、訓練等で公設の消防水利を使用したときは、管内構成市町村で定める水道事業給水条例等の定めるところにより、水道管理者へ届出をするものとする。

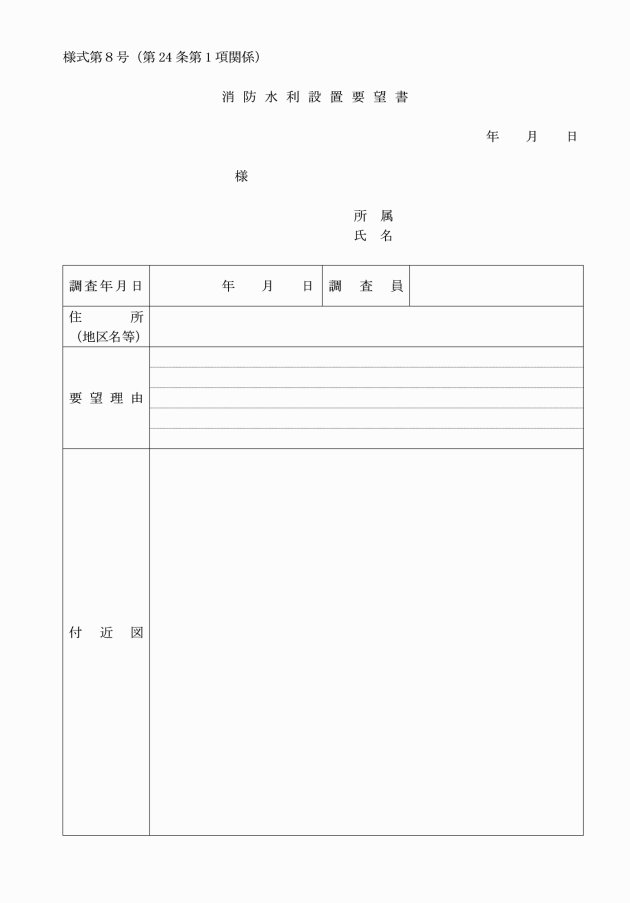

(消防水利の設置要望)

第24条 所属長は、消防水利の設置が特に必要と認められる地域等については、調査を行い、当該地域の市町村担当部局に対し、消防水利設置要望書(様式第8号)により消防水利の設置を要望し、消防水利の増強に努めるものとする。

2 所属長は、前項の規定により設置を要望するときは、警防課長に報告するものとする。

第7章 雑則

(緊急水利に係る協定)

第25条 消防長は、火災の際の水利の使用及び管理について特に必要があると認めるときは、法第30条第2項に規定する協定を行うものとする。

(実施細目)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に消防水利に関係する運用等により使用していた様式については、当分の間所要の修正を加え使用することができる。

(弘前地区消防事務組合警防規程の一部改正)

3 弘前地区消防事務組合警防規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年1月6日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。