皆さんは危険物と聞いて、どのようなイメージを持っていますか?触れば危険なもの、取扱うのが危ないものなど様々なことが思い浮かぶと思います。社会通念上、危険性のある化学物質のことを危険物と呼んでおり、引火性物質・爆発性物質・毒劇物・放射性物質などがあげられます。消防法では危険性を有する物品から、火災予防上重要な品名を指定し、大きく6種類に分類しています。その中には生活に不可欠なガソリン・灯油・軽油などが含まれています。現在ではセルフガソリンスタンドの普及により、一般の方でも危険物を取扱う機会が増えています。生活を便利にしてくれる一方で、取扱い方法を間違うことにより火災発生の危険が高いものでもあります。

危険物を貯蔵・取扱いする際には様々な規制があり、消防法・弘前地区消防事務組合火災予防条例(以下条例)に記載されています。ではどのようなとき規制されるのでしょうか?

危険物には指定数量といわれる基準が設けられており、物質によってその量が決められています。値が小さいほど危険度が大きくなります。指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは危険物施設に限ります。例としてガソリンスタンドなどがあげられます。危険物施設は消防法によって規制され、設置には許可が必要となります。また、取扱いには危険物取扱者という資格が必要となります。

では、指定数量以下の危険物を貯蔵・取扱いする場合はどうなるのでしょう?この場合、危険物施設には該当せず、危険物取扱者の資格は不要となります。詳しくは後ほど記載します。

指定数量の具体的な量とはどのくらいでしょう?身近な危険物のガソリン・灯油・軽油をあげてみます。

表 指定数量

| ガソリン | 灯油 | 軽油 | |

| 指定数量(リットル) | 200 | 1000 |

1000 |

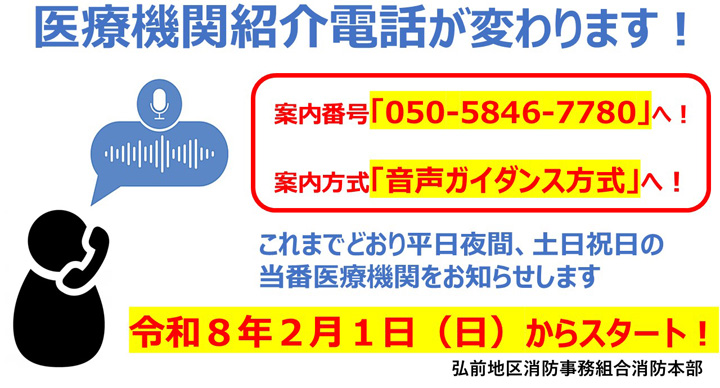

少量危険物とは、指定数量未満の危険物を貯蔵・取扱うことを指します。しかし、灯油を例にした場合、1リットルから999リットルまですべてが少量危険物にあてはまるというわけではありません。少量危険物として規制されるのは指定数量の5分の1にあたる200リットル以上からです。灯油のオイルタンクを例に挙げてみると、195リットル保管の場合は規制対象外となります。

では、一般家庭はどうなるでしょう?一般家庭で規制されるのは指定数量の2分の1にあたる500リットル以上からです。

事業所だけではなく農業用や家庭においても、少量危険物として規制された場合は消防署長へ届出をし、なおかつ流出防止措置を講じなければならないなどと条例で定められています。

少量危険物として規制されない場合、上記のような規制を受けなくなります。しかし、タンク・配管などから危険物が漏えいし、土壌や河川に流出する事故が多く発生しています。火災を誘発するだけでなく、土壌汚染・水質汚染などを引き起こし、危険物の回収に多額の費用が掛かります。その費用は漏えいさせた人に請求されます。できる限り流失防止を行いましょう。

ビニールハウスの暖房用等で、灯油や重油等の「油」を使用する場合があるかと思います。

しかし、これらの「油」は消防法で『危険物』として定められ、種類や数量により、消防法や火災予防条例によって規制されています。

『危険物』の量が指定数量以上の場合は、許可を受ける必要があります。

『危険物』の量が指定数量の5分の1以上、指定数量未満の場合は、火災予防条例で保管方法や取扱い方法が定められています。

|

指定数量 (この数量以上は 許可が必要です。) |

指定数量の5分の1以上 指定数量未満の場合 (少量危険物として 規制されます) |

|

| 軽油・灯油 | 1,000リットル |

200リットル以上 1,000リットル未満 |

|

重油 |

2,000リットル |

400リットル以上 2,000リットル未満 |

許可を受けずに指定数量以上の危険物を保管または取扱いをすると消防法違反となり、

『危険物』の除去を命じられる場合がありますのでご注意ください。

担当 消防本部 予防課 危険物係

電話 0172-32-5104