○弘前地区消防事務組合火災調査規程

令和6年3月27日

訓令第10号

弘前地区消防事務組合火災調査規程(平成17年弘前地区消防事務組合訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 調査の基本

第1節 通則(第6条―第10条)

第2節 調査体制(第11条―第20条)

第3章 火災原因調査

第1節 火災出動から活動時の調査(第21条―第23条)

第2節 鎮火後の調査(第24条―第30条)

第3節 立証のための調査(第31条―第36条)

第4節 火災原因の決定(第37条・第38条)

第4章 火災損害調査(第39条―第45条)

第5章 記録及び報告

第1節 調査書類の作成(第46条―第50条)

第2節 照会等の対応(第51条・第52条)

第6章 震災時の火災調査(第53条―第56条)

第7章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(7) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱、若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

(9) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。

(10) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車等をいう。

(11) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(12) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(13) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(14) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。

(15) 原野 自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。

(16) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(17) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(18) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(19) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第1項に定める製造物をいう。

(20) 欠陥 製造物責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。

(調査の区分)

第3条 調査区分は火災原因調査及び火災損害調査とする。

(1) 出火原因 火災の発生経過(発火源、経過、着火物)及び出火箇所

(2) 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

(3) 延焼状況 延焼経路、延焼拡大要因等

(4) 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

(5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等の状況

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって炭化、溶融又は破損した物等

(2) 爆発損害 爆発現象により受けた破損及び汚損等

(3) その他損害 消火のために受けた水損、破損、汚損等並びに煙及び物品の搬出による損害等

(火災件数の取扱い)

第4条 1件の火災とは、1つの出火点から拡大した火災で、出火から鎮火するまでをいうものとする。

2 前項で定めるもののほか、火災件数の取扱いに関する基準は、別に定めるものとする。

(火災種別)

第5条 火災種別は、次のとおりとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 車両火災 車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。

(3) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(4) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号以外の物が焼損した火災をいう。

2 前項各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の大なるものによる。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないものと認められる場合は、この限りでない。

3 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災の種別による。

4 爆発損害のみの火災の種別は、前項に準ずるものとする。

第2章 調査の基本

第1節 通則

(調査の基本)

第6条 調査は、常に事実の確認を主眼とし、関係者等の申述に基づいて検討を加え、科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(心得)

第7条 調査員は、平素から火災の現象、関係法規及び調査に必要な知識を習得し、調査技術を研究して能力の向上に努めなければならない。

(調査の目的)

第8条 調査は、火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 消防署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに消防行政に反映できる資料を整備し、その活用及び類似火災の防止に努めなければならない。

(立入りの原則)

第9条 調査員の調査現場その他関係のある場所への立入りは、第25条に規定する現場立会人の立会いを得ることを原則とする。

2 調査員は、調査現場その他関係のある場所へ立ち入る際は、弘前地区消防事務組合消防手帳規則(平成25年弘前地区消防事務組合規則第1号)第8条に規定する証票を携帯しなければならない。

(安全管理)

第10条 調査業務執行上の災害等を防止するための必要な措置は、弘前地区消防事務組合安全衛生管理規程(昭和63年弘前地区消防事務組合訓令第4号)によるものとする。

第2節 調査体制

(責務)

第11条 消防署長(以下「署長」という。)は、その管轄区域内で発生した火災について調査責任を有する。

2 署長は、火災の覚知とともに調査を開始しなければならない。

3 署長等は、調査結果から作成された文書等の適切な管理に配意しなければならない。

4 予防課長は、署長が行う調査に対し、技術的助言及び建設的指導を行うものとする。

5 予防課長は、特に必要があると認めた場合に限り、第3条に規定する調査をすることができる。

(技術の向上及び調査体制の確立)

第12条 署長等は、調査員に対して調査にかかわる知識及び技術を教養し、調査員の調査技術の向上に努めるとともに、調査に必要な機材の整備を図るよう努めなければならない。

(調査班の編成)

第13条 署長等は、火災の規模、焼損物件の堆積状況及び現場発掘を要する出火範囲の広さ等に応じて、所管する所属の調査員で構成する調査班を編成するものとする。

(調査指揮者の指定)

第14条 署長等は、調査員の中から、調査指揮者を指定しなければならない。

(調査指揮者の責務)

第15条 調査指揮者は、調査活動の指揮を執るとともに、調査員の任務分担を明確にして円滑な調査執行に努めなければならない。

(主任調査員の指定)

第16条 署長等は、所管する所属の調査員の中から、主任調査員を指定しなければならない。

(火災調査アドバイザーの指定)

第17条 予防課長は、調査に必要な知識又は経験を有する調査員の中から、火災調査アドバイザーを指定しなければならない。

(主任調査員及び火災調査アドバイザーの責務)

第18条 主任調査員及び火災調査アドバイザー(以下「アドバイザー等」という。)は、調査の水準維持のため、他の調査員に対し、火災調査に関する指導又は助言を行わなければならない。

(技術協力)

第19条 署長は、火災調査上技術協力を必要と認めた場合には、消防本部と消防署又は消防署間で調査員及びアドバイザー等の派遣を要請することができる。

2 署長等は、前項による調査員の派遣要請を受けたときは、当該火災の態様等を総合的に勘案し、調査員を派遣するものとする。

3 署長は、調査にあたって消防用設備等又は特殊消防用設備等及び危険物等に関する知識、技術を必要と認めた場合は、予防課長に対して予防課員の派遣を要請することができる。

4 前項の規定により派遣された調査員は、当該調査に係る技術支援を行うものとする。

5 派遣された調査員は、原則、第48条に規定する調査書類の作成を行わないものとする。

(関係機関等への派遣要請)

第20条 予防課長は、署長からの求めがあり、特に鑑定が必要と認める場合は、鑑定依頼書(様式第1号)により、関係機関に鑑定を依頼することができる。

2 署長等は、外国人に関連する火災により通訳が必要な場合は、消防長と協議のうえ、関係する官公署に通訳人の派遣要請を行い、適切な調査を実施するものとする。

第3章 火災原因調査

第1節 火災出動から活動時の調査

(出火日時分等の決定)

第21条 出火日時分の決定は、関係者の火災発見状況、覚知時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な時分とする。

(火災出動時の見分状況把握)

第22条 火災に出動した消防職員は、消防活動を通じて出火場所及び延焼状況等の火災の状況の見分に努めなければならない。

2 調査員は、出動途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。

(現場保存)

第23条 火災に出動した消防職員は、消防活動をするにあたって、事後の調査の支障とならないよう、現場の保存に努めなければならない。

第2節 鎮火後の調査

(調査現場の指揮)

第24条 調査指揮者は、第15条の規定によるほか、現場見分、損害調査、写真撮影、図面作成及び質問等の各担当者を指定し、組織的に調査の進行を図るものとする。

2 調査指揮者は、警察機関と協力しながら調査の進行を図るものとする。

(現場立会人)

第25条 現場の調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は、警察機関又は関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。

2 現場立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

3 調査現場において必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立会人とすることができる。

(発掘)

第26条 現場の発掘は、現場見分状況及び火災出動時の見分状況並びに関係者等の申述を総合的に判断して、範囲を限定して行うものとする。

(質問)

第27条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握及び事実の確認に努めなければならない。

(少年等に対する質問等)

第28条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に規定する質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで、真実の申述を得られないと判断されるときは、この限りでない。

(出火原因の検討)

第29条 出火箇所が判定された段階以降に、出火原因を検討するものとする。

(調査終了時の措置)

第30条 調査指揮者は、調査現場における調査を終了したときは、焼損状況及び関係者等の申述に基づき、客観的に判明した状況を説明し、関係者に終了した旨を通知するものとする。

第3節 立証のための調査

(立証のための調査)

第31条 署長等は、調査現場において焼損物件等の分解や見分が困難な場合は、日時を改めて、火災原因等の究明に関する詳細な見分及び実験を必要とする調査(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。

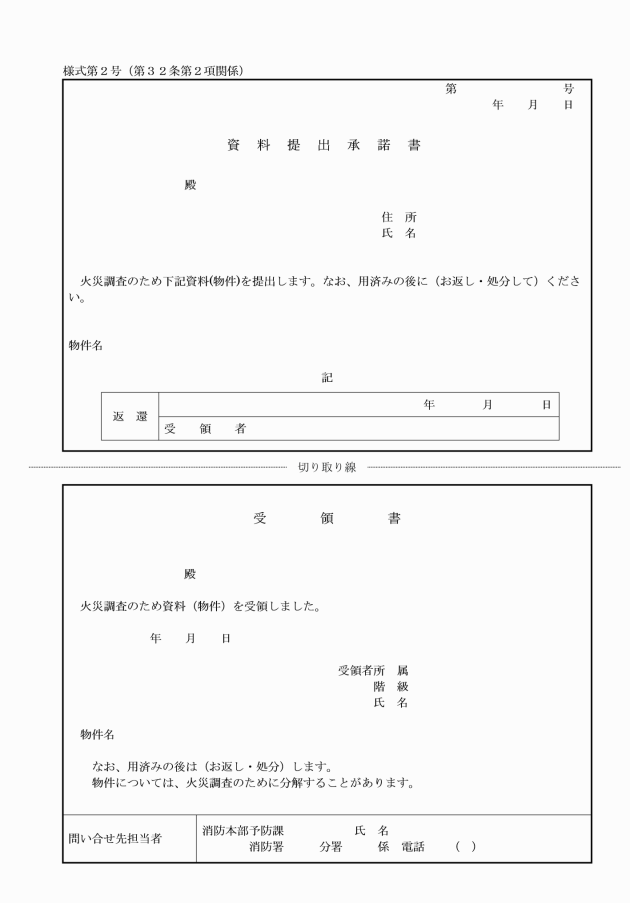

(物件等の提出)

第32条 署長等は、現場において立証のための調査が必要と思われる場合は、関係者の了解を得て物件等を提出させるものとする。

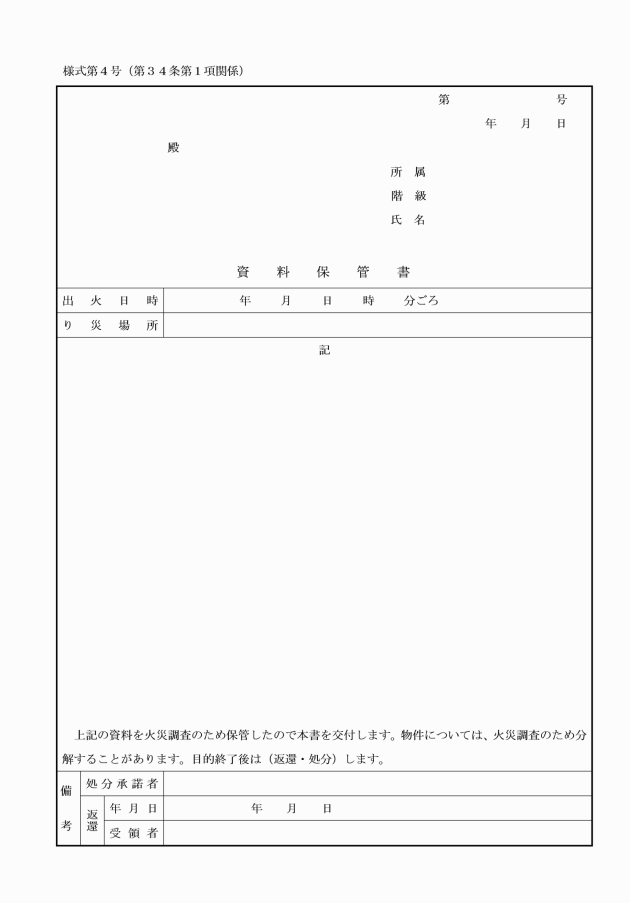

3 署長等は、立証のための調査が終了したときは、努めて物件等を返却するものとする。

2 前項の規定は、法第32条第1項の規定に基づき、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した事業者に対して、物件等の提出を命ずる場合において準用する。

3 物件等を返還する場合には、資料保管書と引替えに行うものとする。

(鑑識及び鑑定)

第35条 署長等は、立証のための調査に必要な場合は、鑑識実験を行うものとする。

2 署長等は、製造物からの火災に関連すると認められる場合は、鑑定を念頭に調査を行うものとする。

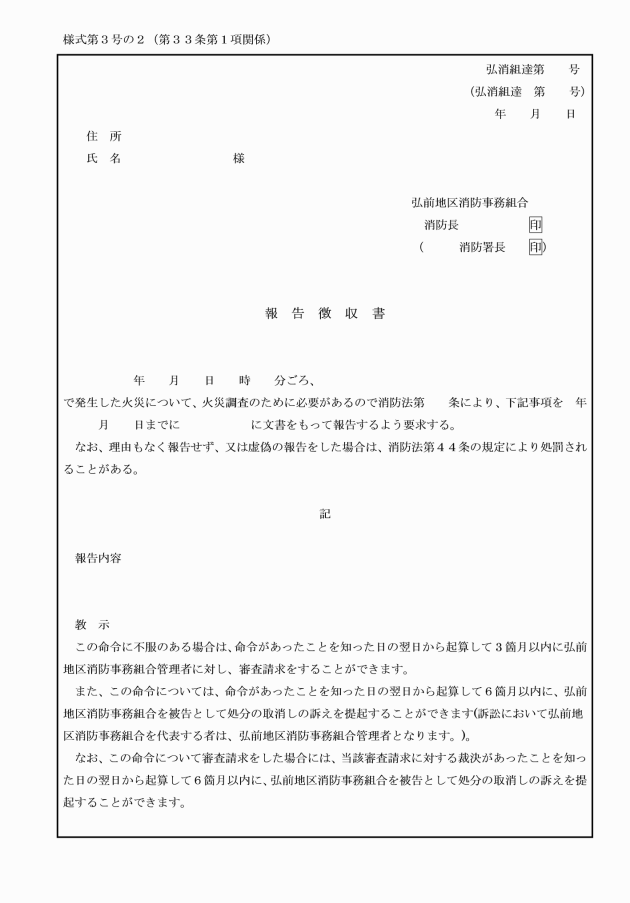

(官公署への照会)

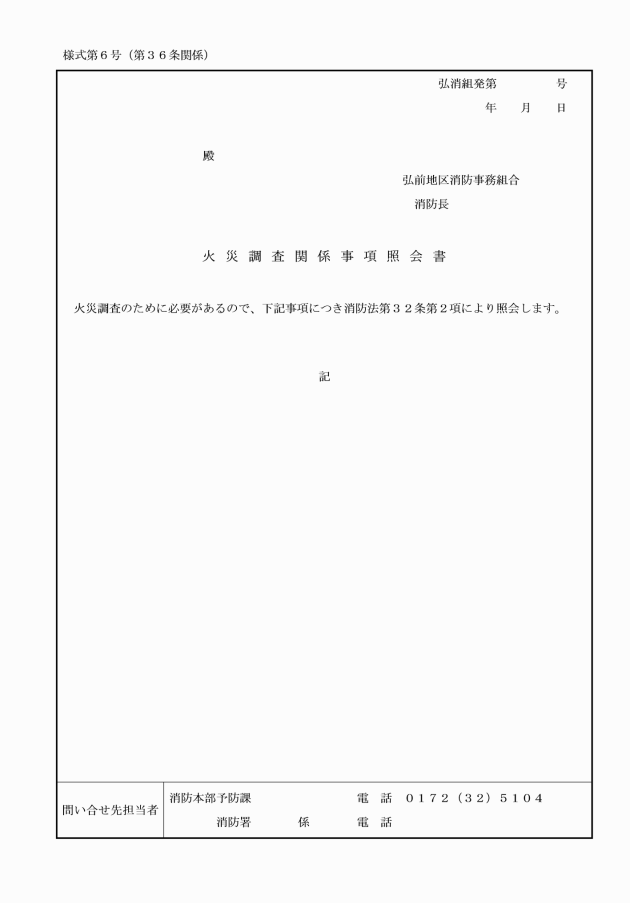

第36条 署長等は、法第32条の規定により、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第6号)により行うものとする。

第4節 火災原因の決定

(原因の判定)

第37条 火災原因は、それぞれの火災調査に必要な書類(以下「調査書類」という。)及びその他関係資料を総合的に検討し、科学的かつ合理的に考察して判定しなければならない。

(原因不明の火災)

第38条 調査書類及び収集した資料によっては、その原因を直接判断することができず、その原因を合理的に推測すらできないものをいう。

第4章 火災損害調査

(火災損害調査)

第39条 調査員は、火災により焼損、水損、破損及び汚損したもの等を調査し、正確な損害把握に努めなければならない。

(1) 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

(2) 物的被害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

(3) 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況

(焼損の程度)

第40条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次のとおり区分する。

(1) 全焼 建物の70パーセント以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の20パーセント以上70パーセント未満を焼損したものをいう。

(3) 部分焼 全焼、半焼、ぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の10パーセント未満を焼損したもので、かつ、焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみを焼損したものをいう。

2 建物の焼損程度は、建物の延べ面積(建物の各階の床面積の合計)に対する焼損床面積の占める割合による。ただし、焼損表面積で算定する部分のある場合は、建物の評価額に対する当該建物の焼き損害額の占める割合によるものとする。

(焼損床面積の算定)

第41条 建物の焼損面積は、焼損床面積、焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。

(世帯のり災程度)

第42条 1世帯ごとに次の3種に区分し、その内容は次のとおりとする。なお、世帯は別に定めるところにより算定するものとする。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(3) 小損 前各号に該当しないものをいう。

(損害額の算定基準)

第43条 損害額は、再建築費又は購入価格等を基本とし、減価償却を行って時価額を評価し、別に定めるところにより算定するものとする。

(火災による死傷者)

第44条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により、火災現場において火災に直接起因して死亡又は負傷した者をいう。

(り災申告)

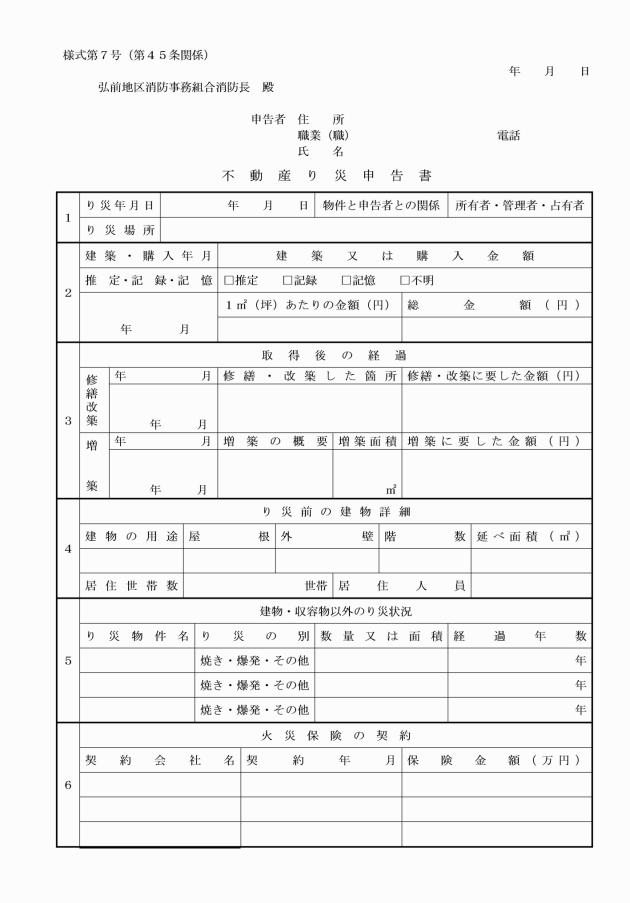

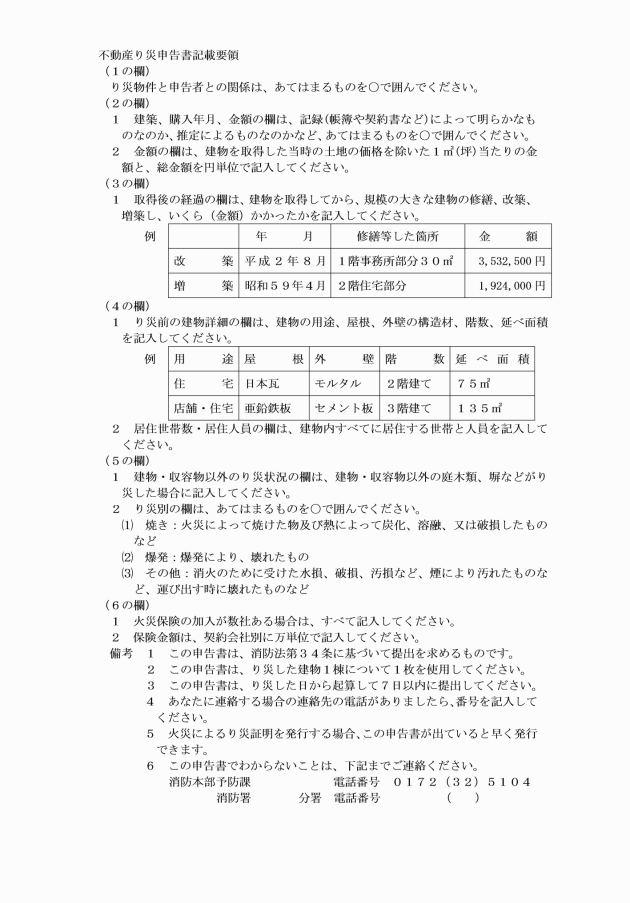

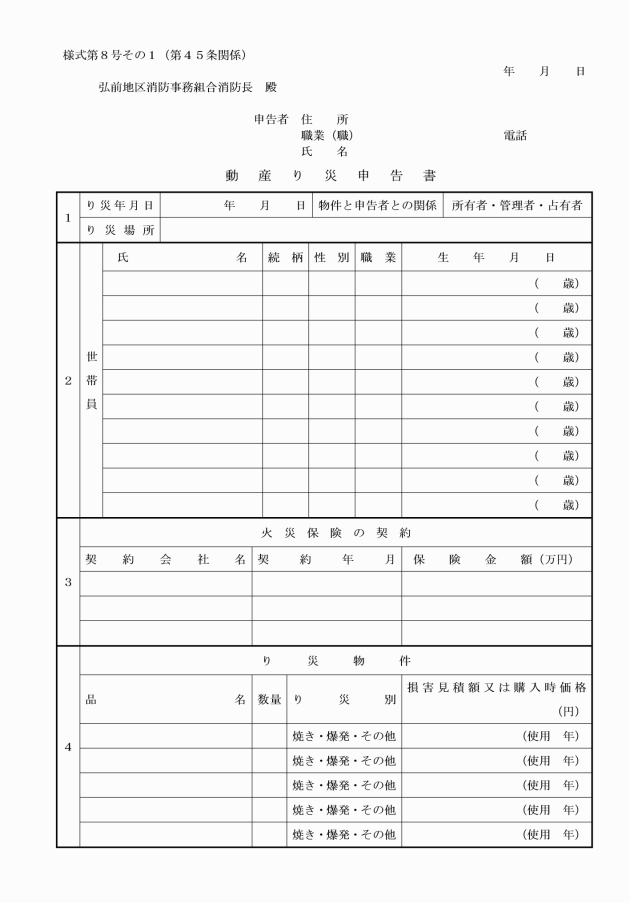

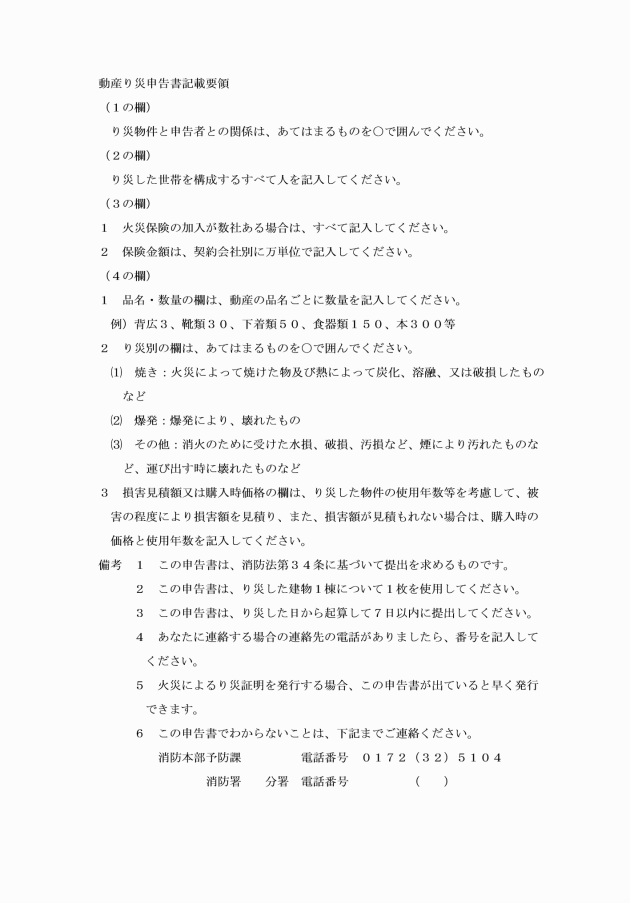

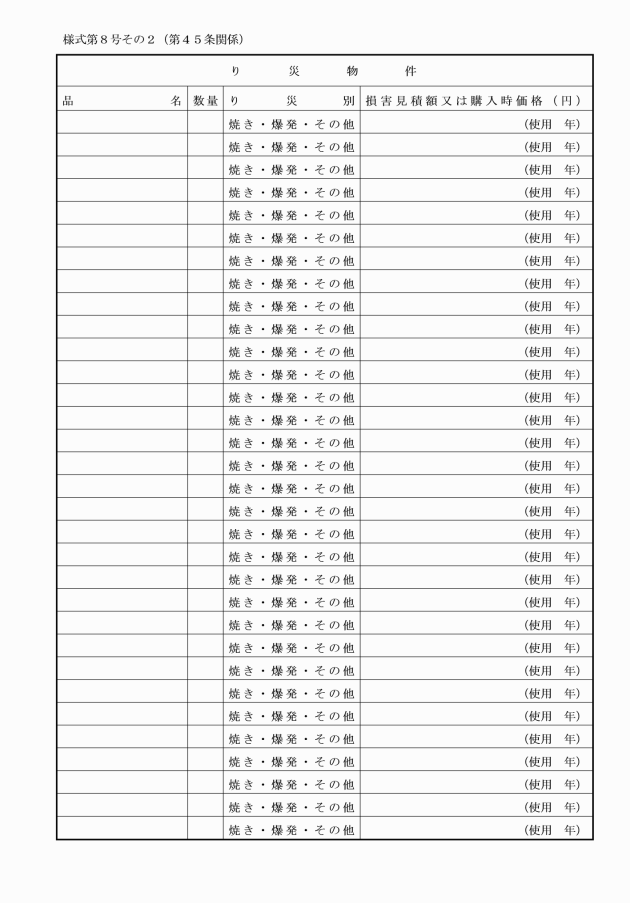

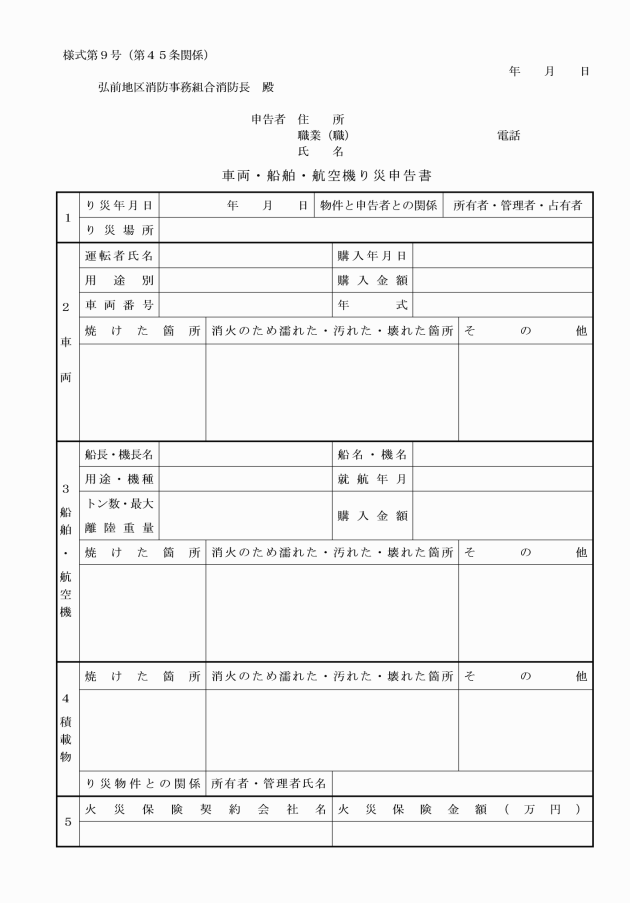

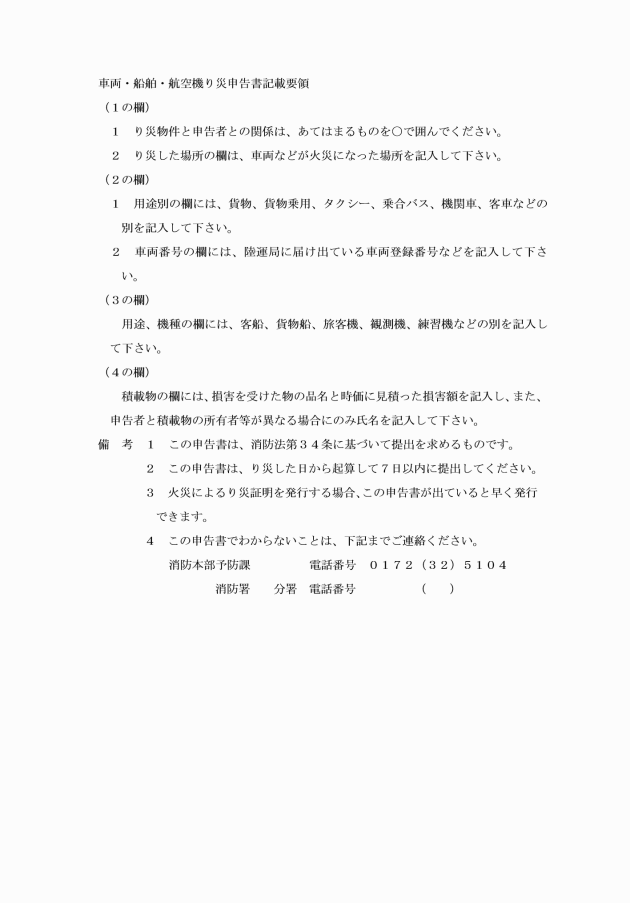

第45条 調査指揮者は、損害額の算定にあたり必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者に対し、次の各号に掲げるり災申告書用紙により申告を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第7号)

(2) 動産り災申告書(様式第8号)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第9号)

第5章 記録及び報告

第1節 調査書類の作成

(調査書類の作成及び管理)

第46条 署長は、調査書類を作成しなければならない。ただし、第11条第5項に規定する調査に係る調査書類については、予防課長がこれを作成することを妨げない。

2 前項の調査書類の管理については署長等がこれを行う。

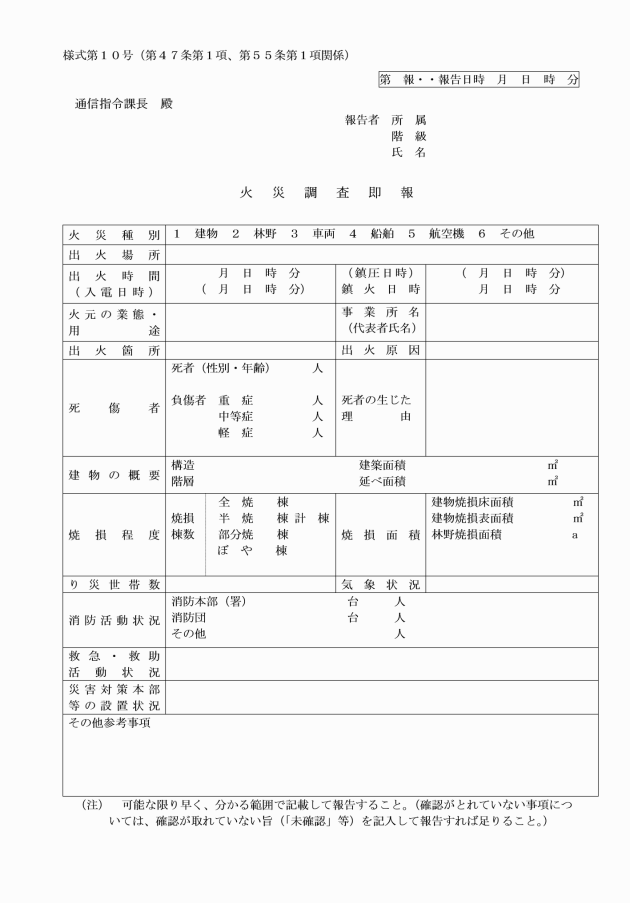

(即報)

第47条 署長は、火災調査即報(様式第10号)を作成し、通信指令課長に即報するものとする。

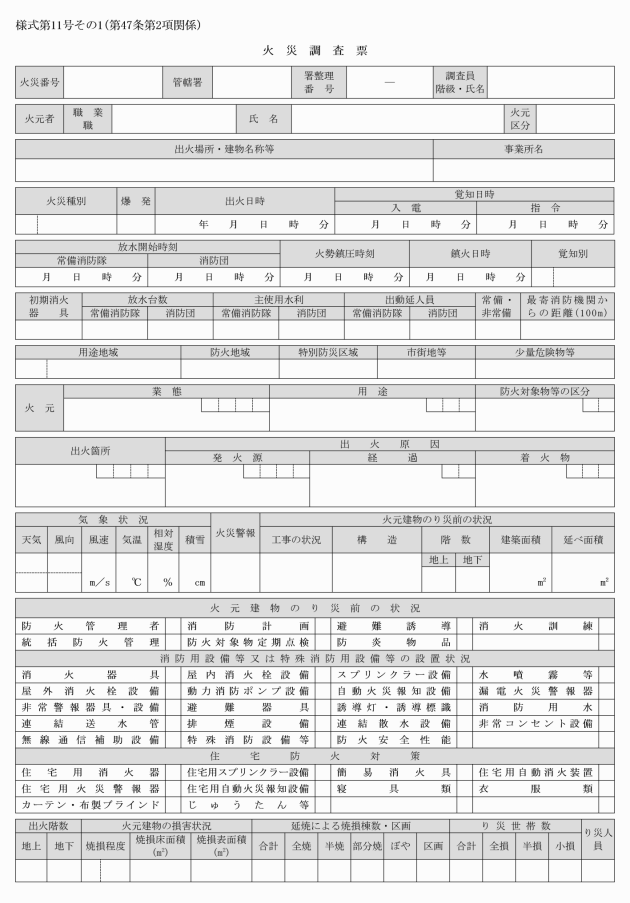

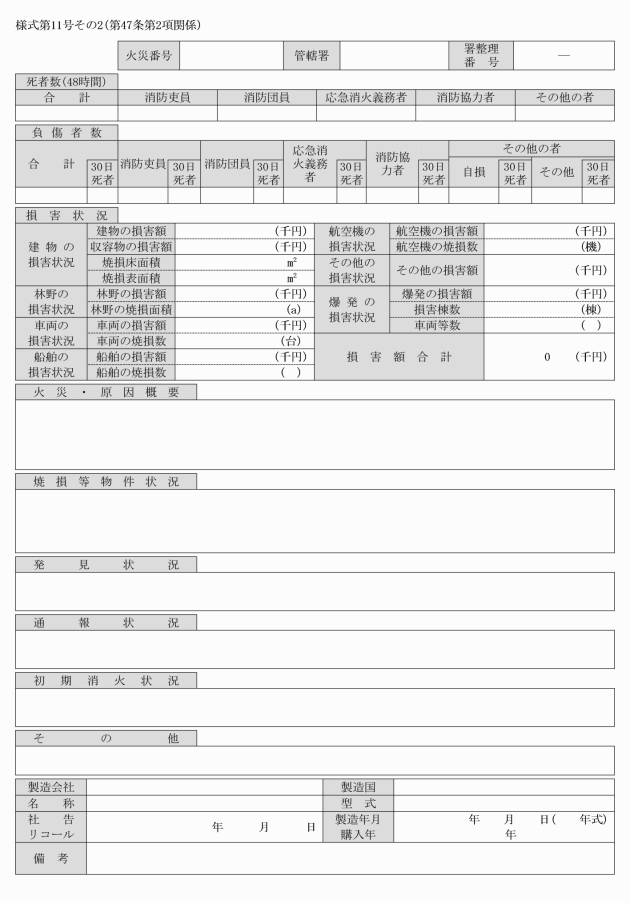

2 調査員は、火災を覚知した日の翌日から起算して10日以内に次に掲げる調査票を作成し、予防課長に報告するものとする。ただし、月末に覚知した火災については、翌月5日までに報告するものとする。

(1) 火災調査票(様式第11号)

(調査に必要な書類)

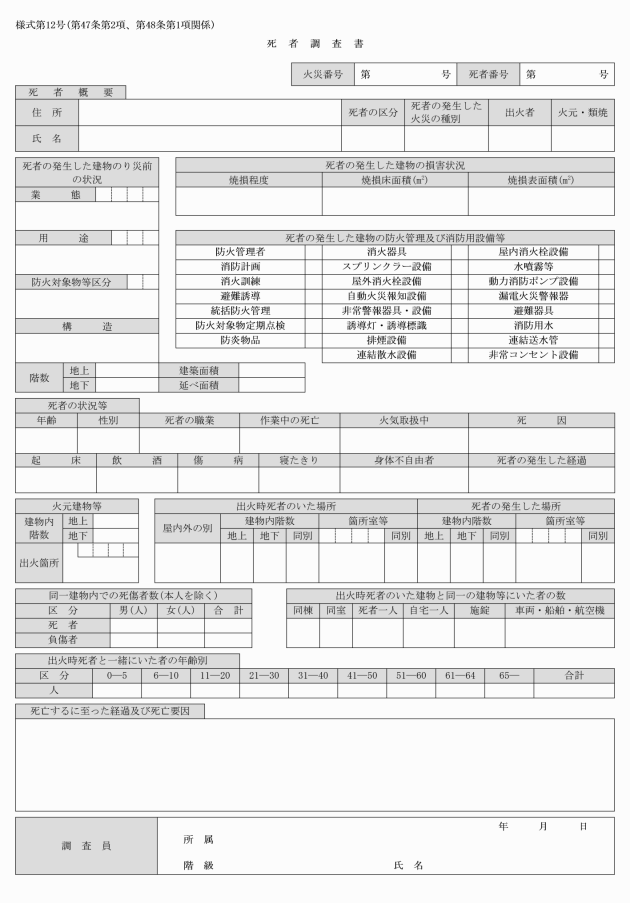

第48条 調査書類は次のとおりとする。

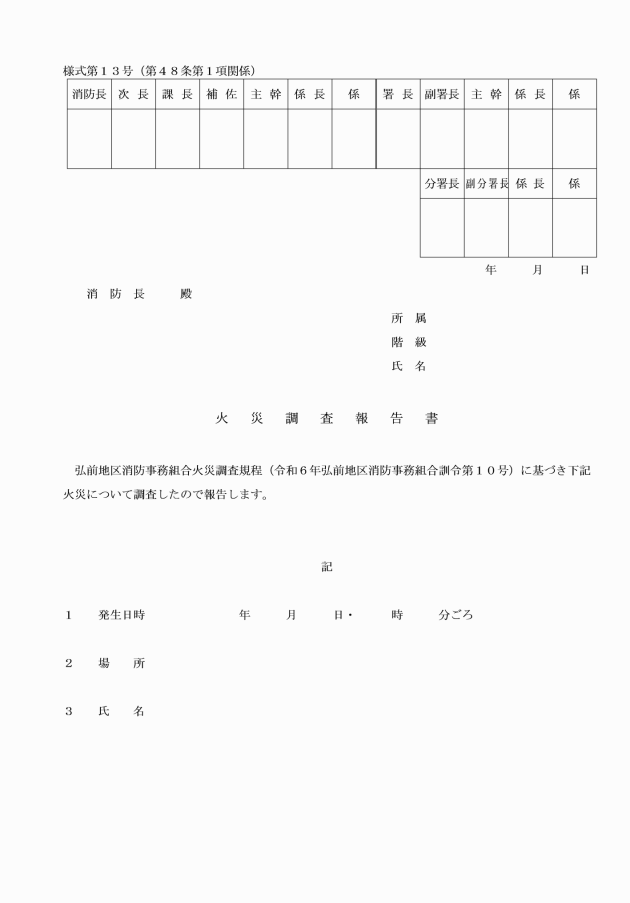

(1) 火災調査報告書(様式第13号)

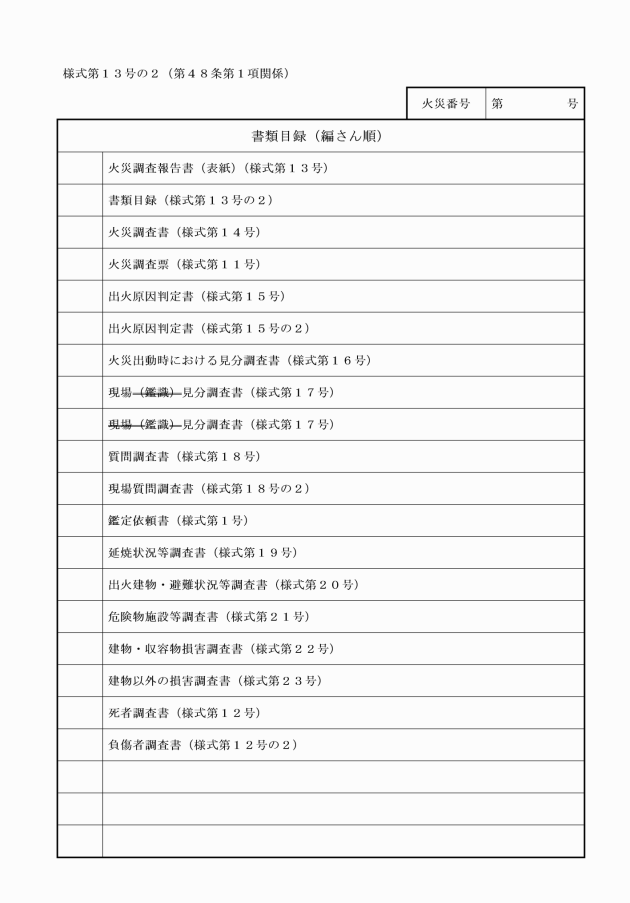

(2) 書類目録(様式第13号の2)

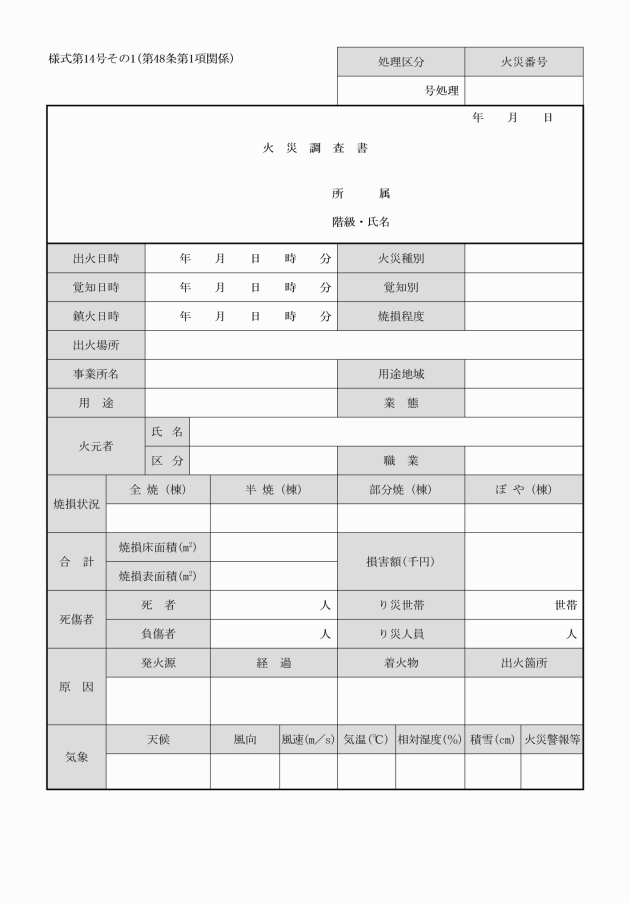

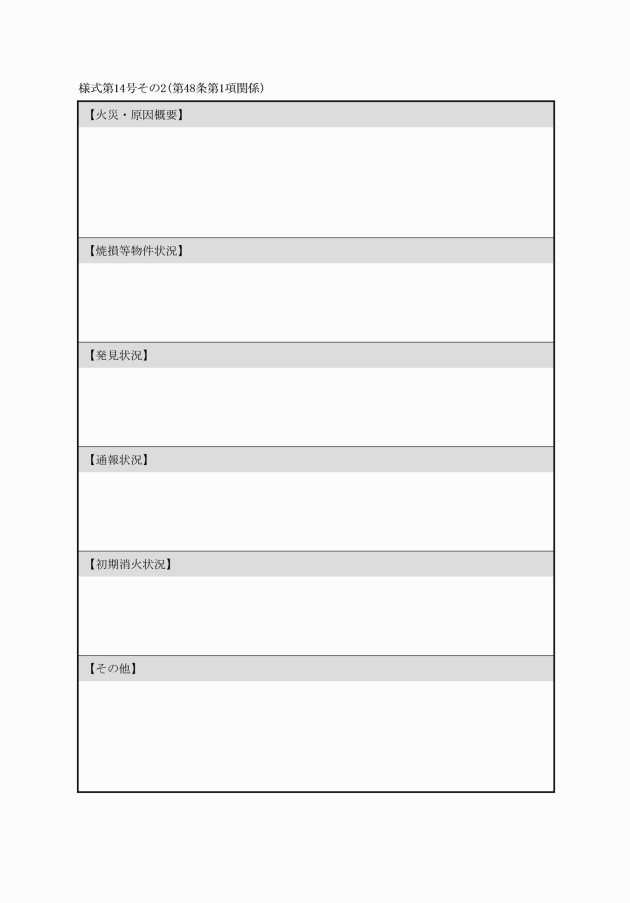

(3) 火災調査書(様式第14号)

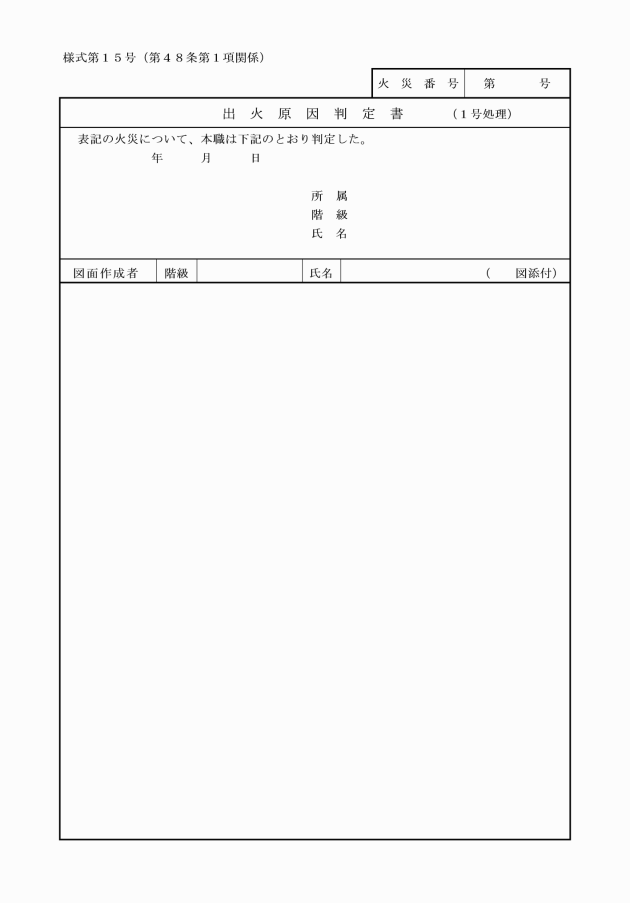

(4) 出火原因判定書(1号処理)(様式第15号)

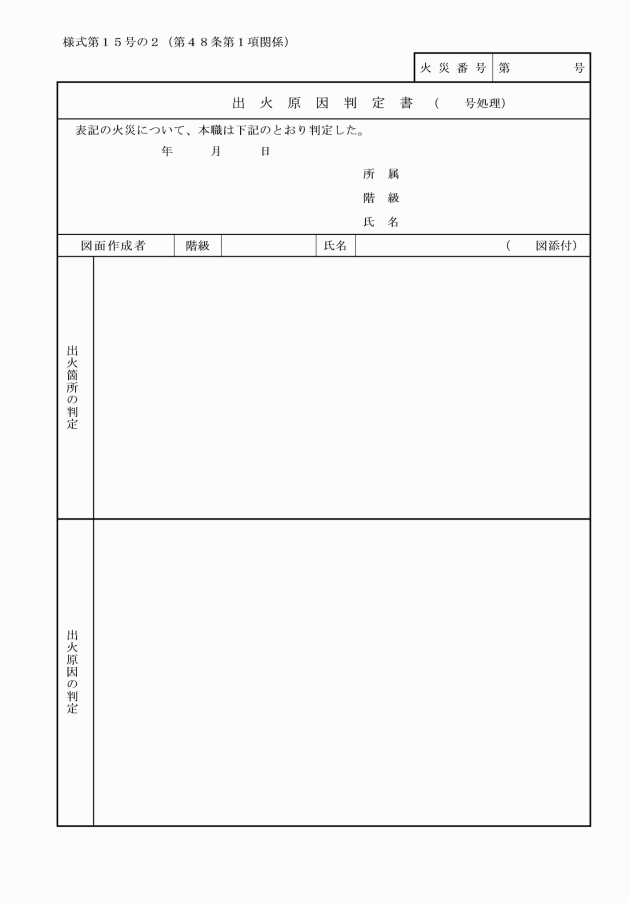

(5) 出火原因判定書(2・3号処理)(様式第15号の2)

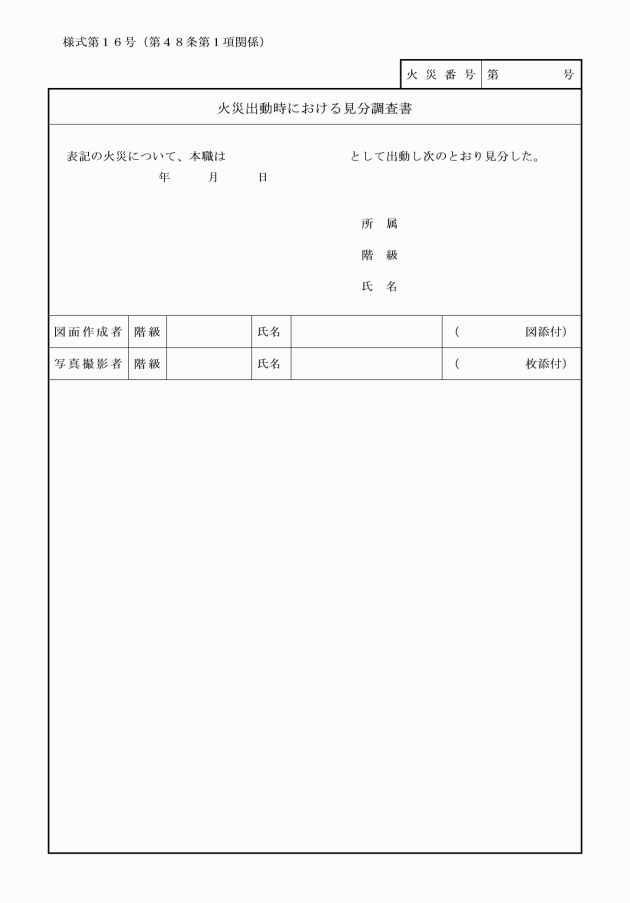

(6) 火災出動時における見分調査書(様式第16号)

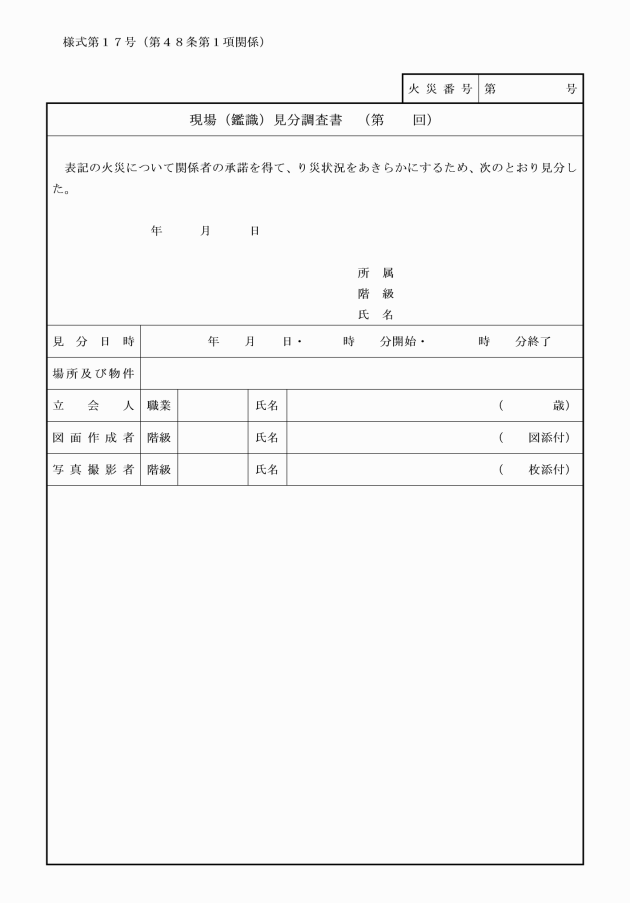

(7) 現場(鑑識)見分調査書(様式第17号)

(9) 火災原因の立証のために必要な資料

ア 鑑定依頼書(様式第1号)

イ 火災調査関係事項照会書に対する回答文書

ウ 火災に関する照会依頼により収集した調査書類作成上必要な文書等

(10) 延焼状況等にかかわる調査書

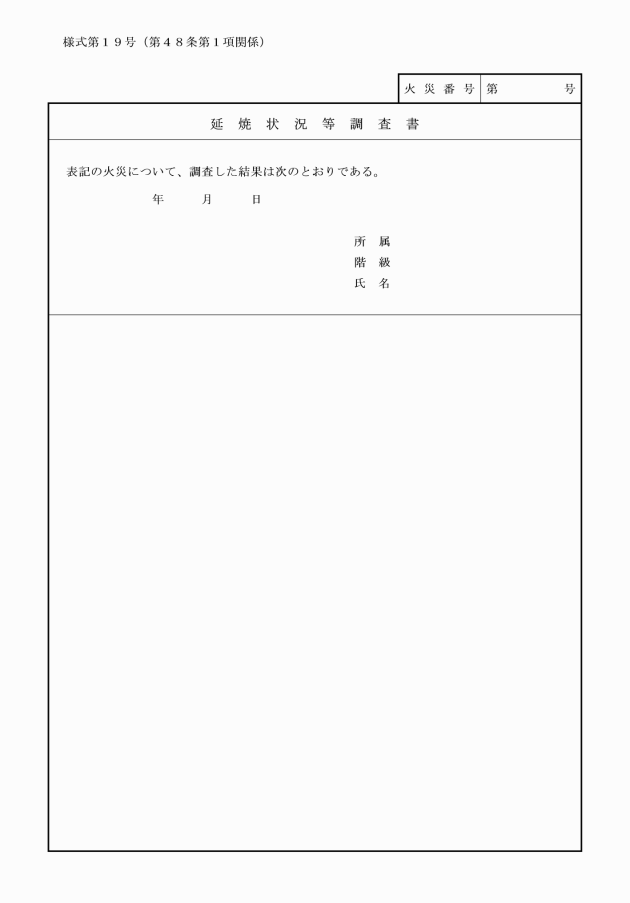

ア 延焼状況等調査書(様式第19号)

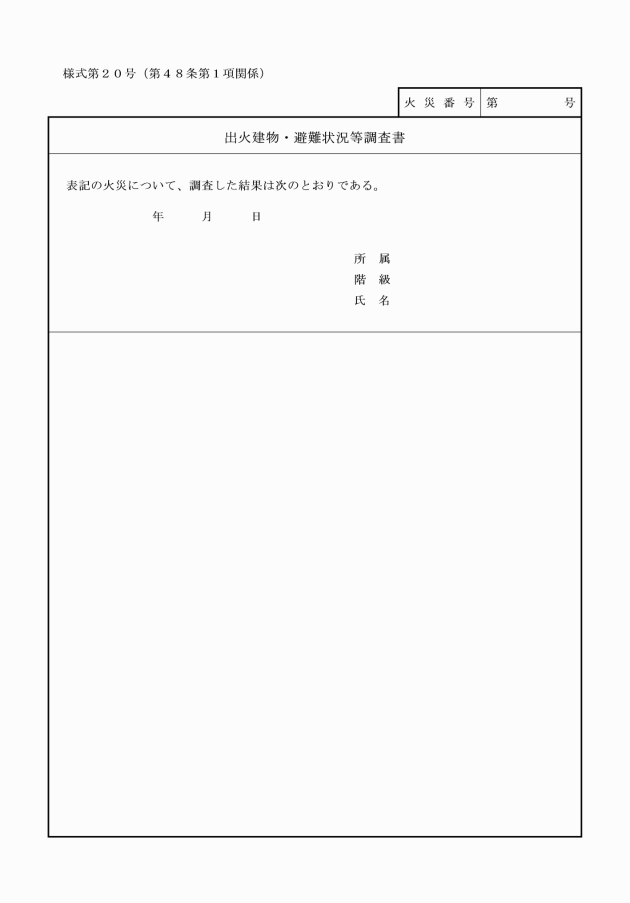

イ 出火建物・避難状況等調査書(様式第20号)

ウ 危険物施設等調査書(様式第21号)

(11) 損害調査にかかわる調査書

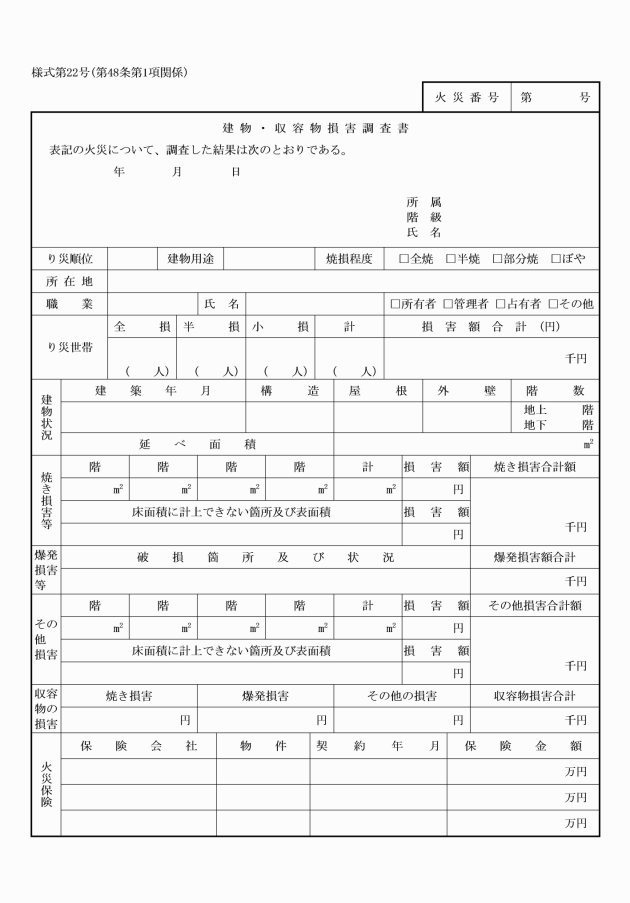

ア 建物・収容物損害調査書(様式第22号)

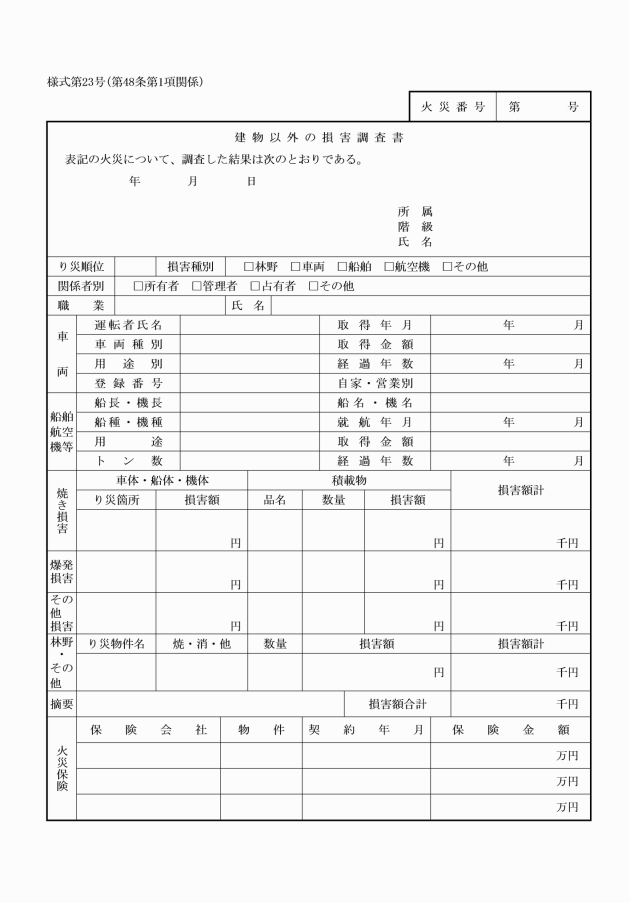

イ 建物以外の損害調査書(様式第23号)

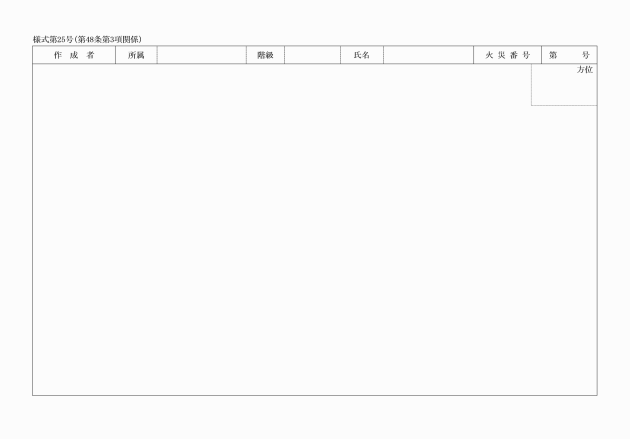

3 調査書類には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面(様式第25号)を作成し、添付するものとする。

(調査書類の処理基準)

第49条 火災調査は、次に掲げる区分により処理するものとする。

(1) 1号処理

ア 製品火災(疑い含む。)

イ 出火原因の判定が困難な火災

ウ 建物火災で焼損床面積30平方メートル以上のもの

エ 焼損面積100アール以上の林野火災

オ 火元の建物から他の建物へ類焼した火災

カ 死者又は負傷者が発生した火災

キ その他消防長が必要と認める火災

(2) 2号処理

1号処理以外の火災で損害が計上される火災

(3) 3号処理

1号処理及び2号処理以外の火災で損害が計上されない火災

2 署長等は必要に応じて、2号処理及び3号処理の火災を1号処理及び2号処理とすることができる。

(調査書類の報告)

第50条 署長は、前条の規定により作成した書類及びその他必要な調査関係書類のすべて並びに火災情報を、消防長に報告しなければならない。

第2節 照会等の対応

(照会等の対応)

第51条 消防長は、関係機関から調査結果について照会又は情報の開示請求(以下「照会等」という。)があった場合は、内容等について審査し、必要事項を回答することができる。

2 前項の照会等の対応は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、弘前地区消防事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年弘前地区消防事務組合条例第1号)及び弘前地区消防事務組合情報公開条例(平成20年弘前地区消防事務組合条例第1号)によるものとする。

(証人・参考人としての出廷等)

第52条 職員は、捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼び出し若しくは召喚を受けた場合は、消防長にその事案概要を報告しなければならない。

2 前項の結果報告についても同様とする。

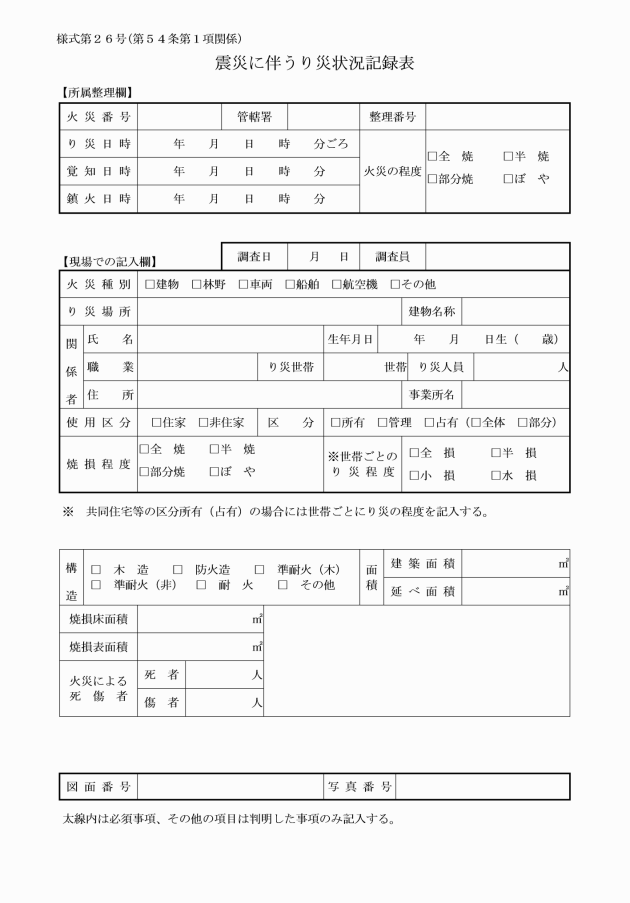

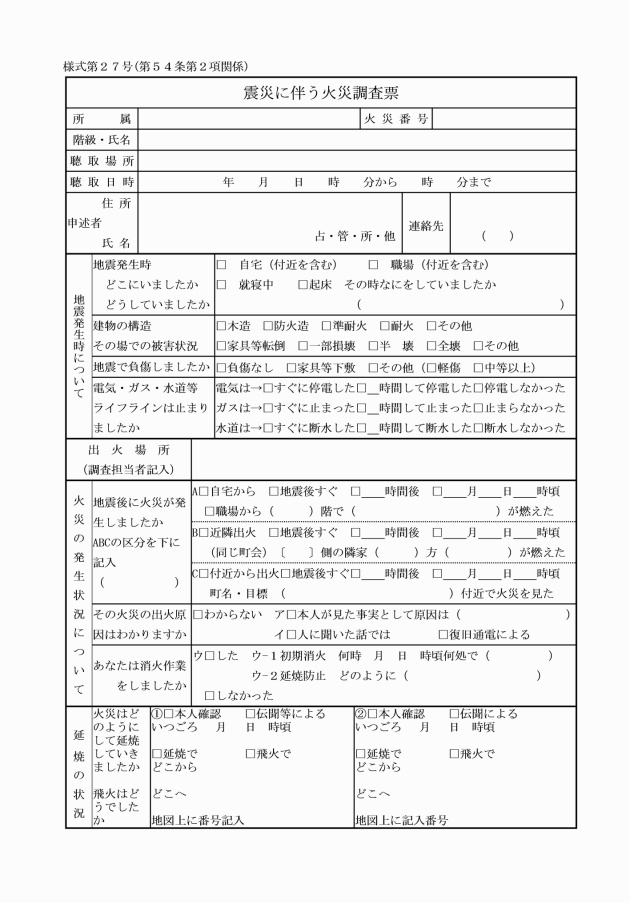

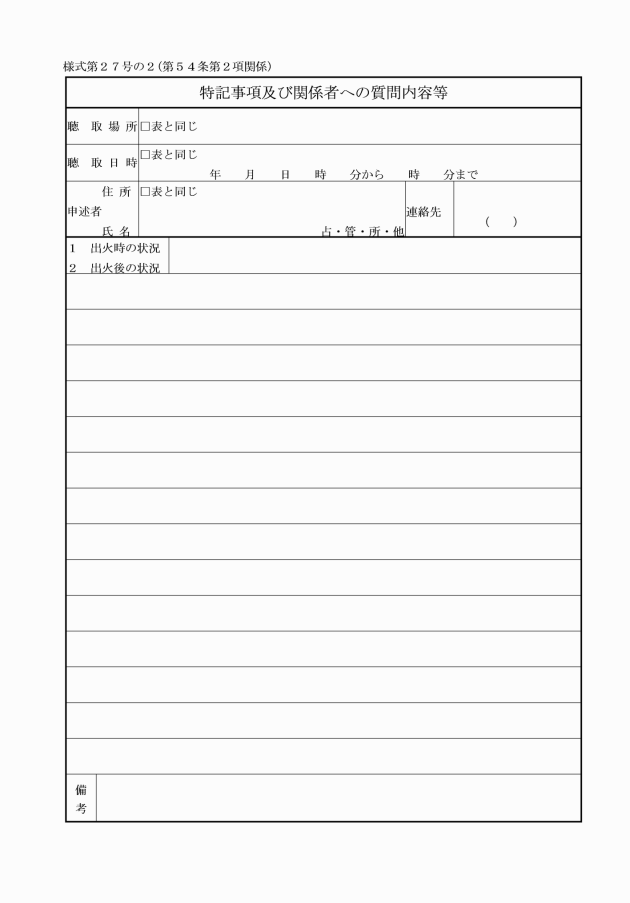

第6章 震災時の火災調査

(組織的な調査の執行)

第53条 消防長は、地震発生から、管轄市町村災害対策本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災の調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。

(震災に伴う火災発生状況の即報)

第55条 署長等は、震災に伴う火災発生状況について、火災調査即報(様式第10号)により報告するものとする。

(震災に伴う火災調査書類の作成)

第56条 署長等は、震災に伴う火災において、震災時の火災調査書類省略基準(別表第3)により、調査書類の一部を省略することができる。

第7章 雑則

(委任)

第57条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第49条第3項関係)

調査書類 | 作成基準等 | ||

1号 | 2号 | 3号 | |

火災調査書 | 全て作成する。 | ||

出火原因判定書 | 全て作成する。 (様式第15号) | 全て作成する。 (様式第15号の2) ※3号処理の「その他の火災」は作成不要 | |

火災出動時における 見分調査書 | 全て作成する。 | 出入口の施錠や出火箇所の判定、出火原因の判定等に必要な火災 ※3号処理の「その他の火災」は作成不要 | |

現場(鑑識)見分調査書 | 全て作成する。 | 全て作成するが、現場の位置及び付近の状況、現場の模様を省略又は併合方式とすることができる。 ※3号処理の「その他の火災」は作成不要 | |

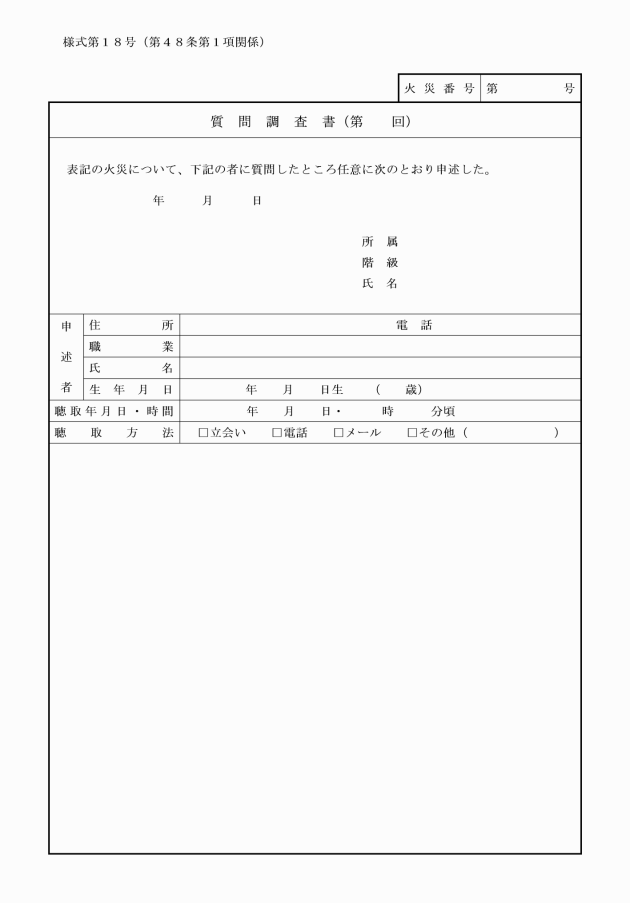

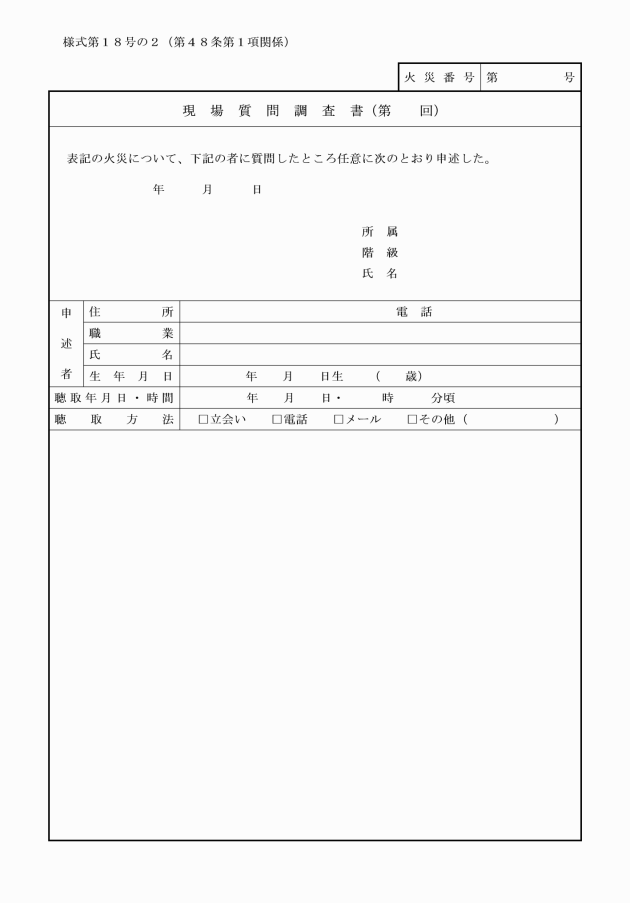

質問調査書 | 全て作成する。 | 全て作成するが、現場質問調査書とすることができる。 ※3号処理の「その他の火災」は作成不要 | |

延焼状況等調査書 | 建物の天井裏・小屋裏又は他室、他階へ延焼拡大した建物火災 | 作成不要 | |

出火建物・避難状況等調査書 | ○ 避難行動があった建物火災 ○ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に係わる建物火災で、設備等が使用、作動したもの又は、不使用、不作動のもの ○ 法施行令別表第1に掲げる防火対象物((19)項及び(20)項を除く。)からの火災 | 作成不要 | |

危険物施設等調査書 | 危険物製造所等(無許可貯蔵取扱施設を含む。)、少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所及び高圧ガス貯蔵取扱所から出火した火災、あるいはこれらの施設に延焼した火災 | 作成不要 | |

建物・収容物損害調査書 | 全て作成することを原則とする。 | 非該当 | |

建物以外の損害調査書 | |||

死者調査書 | 死者の発生した火災 | 非該当 | |

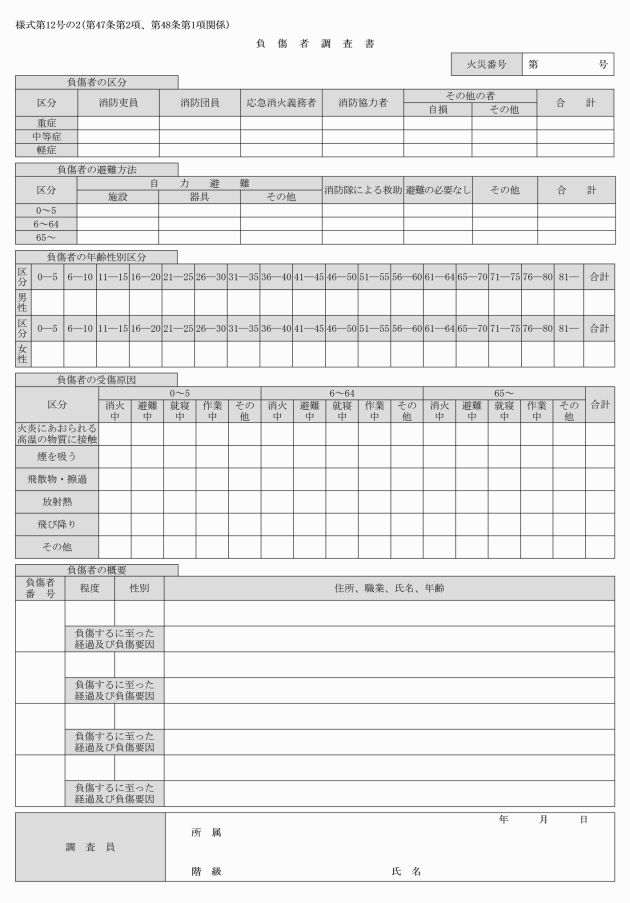

負傷者調査書 | 負傷者の発生した火災 | 非該当 | |

※ 3号処理に該当する火災であっても特異火災等で必要な場合は、1号処理又は2号処理に係る調査書類を作成することができる。また、2号処理に該当する火災であっても特異火災等で必要な場合は、1号処理に係る調査書類を作成することができる。

別表第2(第54条第1項関係)

震災時の火災調査活動要領

種別 | 調査項目 | 調査実施要領 | 優先順位 |

情報収集及び火災状況の記録 | ○火災発生件数 ○火災発生場所 ○被害概要の把握 ○その他必要な情報の収集及び写真撮影 | 1 実施時期:地震の発生直後から必要に応じて実施する。 2 実施要領:地震の発生直後から消火・救助活動がおおむね終息した時点までにおいては、情報収集により実施し、収集した情報を以後の火災調査に活用できるよう努める。 (1) 活動要領:火災出動時には、規程第22条に基づき延焼方向、火災の状況の確認及び関係者からの情報等に配慮する。また、火災の状況を写真に撮る等記録にも配意する。 (2) 情報整理:火災件数及び火災発生状況等を整理する。事後聞知火災、合流した火災及び重複計上された火災等を精査し、火災件数の把握に努める。 | 1 |

り災証明発行のための損害状況調査 | ○焼損棟数 ○焼損面積 ○建物の焼損程度(概数値) ○区分所有(占有)部分ごとのり災状況 ○死傷者(概数値) | 1 実施時期:おおむね災害事象が終息した時点以降に早期に実施する。 2 対象物件:火災による損害が発生した建物 3 実施要領 (1) 現地調査 ・住居地図に建物ごとの被害状況(焼損程度等)を記入するとともに、共同住宅等の区分所有(占有)部分ごとの被害状況も調査する。 ・広範囲に焼損した地域の場合、各街区及び建物の焼損状況の記録を行う。 (写真撮影:黒板に場所等を明記して写し込む。) (2) 情報整理・現地調査により収集した情報を整理する。 ・消防長への即報を行う。 | 2 |

出火原因及び損害状況等の現地調査 | ○出火建物 ○出火箇所 ○出火原因 ○損害状況 | 1 実施時期:現場が破損・撤去される前に早期に実施する。 2 対象火災:関係者の申述、焼損状況等からの出火建物の判定が可能な火災を対象とする。 3 実施要領 (1) 可能な限り通常の火災調査と同様の調査を行うことを原則とする。ただし、関係者の申述等から発火源が推定される場合は、その物件の発掘と写真撮影を中心とした調査とする。 (2) 写真は、撮影日時、撮影場所、撮影位置等が明確となるようにする。 (3) 現場の計測を行うとともに、聞き込みによる情報収集を行い、詳細な被害状況の把握を行う。 | 3 |

火災調査結果の集計及び事務処理 | ○損害額の算出 ○焼損面積 (確定値) ○死傷者(確定値) ○り災世帯・人員 | 1 実施時期:現地調査がおおむね終了した時点 2 実施要領 (1) 焼失前の建物の情報を確認する。(査察台帳、住宅地図、航空写真等を活用する。) (2) 焼失前の評価額等を算出し、火災による損害額を算定する。(必要により関係機関に情報提供の依頼等を行う。) (3) 調査書類の作成 | 4 |

将来の行政施策に反映させる各種の調査 | ○延焼拡大状況調査 ・焼失範囲 ・焼け止まり線 ・焼け止まり効果を有した施設等 ○住民の避難行動 ○その他必要な調査 | 1 実施時期:「出火原因」及び「損害」の調査終了後に実施する。 2 対象火災:ブロック内のほとんどが焼損した火災等、震災対策を進める上で調査が必要となる要因がある火災。 3 実施要領 (1) 焼損実態の調査 ・動画及び写真撮影とその内容を住宅地図上へ記録する。 ・焼け止まり効果を有した施設等(道路、塀、空地、樹木、緑地等)の調査を行う。 (2) 聞き取り調査 ・延焼拡大の実態把握のため、経過時間別の気象、延焼範囲、延焼方向、消火活動の状況(市民消火隊等)について聞き取り調査を実施する。 ・住民の避難動向の把握 | 5 |

○ 災害時、支援ボランティアを積極的に活用する。

○ 業務を効率的に進めるために、それぞれの調査を分担して専従員を置くことも考慮する。

○ 同時に進行できる事項は、優先順位にかかわりなく調査を行えるものである。

別表第3(第56条関係)

震災時の火災調査書類省略基準

様式名等 | 省略項目等 | |

火災調査書 | 「業態」「用途地域」「気象」欄は省略。 | |

出火原因判定書 | 記載内容項目の出火原因の判定は、推定できる火源を列記する。 | |

火災出動時における見分調査書 | 記載内容項目の「①出動途上における見分状況」は省略、「③消防活動時における見分状況」はおおむね1時間ごとの火災状況を記載する。 | |

現場(鑑識)見分調査書 | 記載項目については、通常の火災と同様とするが、写真等を多く貼付し、見分内容を簡記するものとする。 | |

質問調査書 | 作成不要。 | |

延焼状況等調査書 | 記載内容項目の「①から⑥」は省略。新たに「焼失範囲、焼け止まり線、焼け止まり線上の建物、焼失範囲の耐火建物、焼け止まり効果を有した施設等」を記載する。 | |

出火建物・避難状況等調査書 | 作成不要。 | |

危険物施設等調査書 | ||

建物・収容物損害調査書 | 「り災順位」欄は省略。 | |

建物以外の損害調査書 | ||

死者調査書 | 「死者概要」欄及び「死者の状況等」欄のうち、「氏名、死者の発生した火災の種別、年齢、性別、死者の職業」欄のみ記載する。 | |

負傷者調査書 | 「負傷者の概要」欄のみ記載する。 | |