○弘前地区消防事務組合査察規程

平成28年4月27日

訓令第12号

弘前地区消防事務組合査察規程(平成20年弘前地区消防事務組合訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第7条・第7条の2)

第2節 査察の計画等(第8条)

第3節 立入検査等(第9条―第19条)

第4節 違反改修指導等(第20条・第21条)

第5節 資料提出、報告徴収及び収去(第22条・第23条)

第3章 危険物流出等の事故調査(第24条)

第4章 教育及び研修(第25条)

第5章 雑則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、弘前地区消防事務組合における査察の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び弘前地区消防事務組合火災予防条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 査察 立入検査その他の方法により、法及び条例に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止等(以下「火災予防等」という。)に関する違反を発見し、違反が認められる行為を行った者又は関係者(法第5条に係るものにあっては、工事の請負人又は現場管理者を含む。以下「関係者等」という。)に指導し、又は警告を行い、違反の是正を促す一連の作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条及び第16条の5の規定により、消防対象物又は法第16条の5第1項の貯蔵所等(以下「貯蔵所等」という。)に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱状況について検査又は関係のある者に質問を行うことをいう。

(3) 危険物流出等の事故調査 法第16条の3の2第1項及び第2項の規定に基づき、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であって火災が発生するおそれのあったものについて、製造所等に立ち入り、当該事故の原因調査を実施することをいう。

(4) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。

(5) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 指定可燃物貯蔵取扱所 条例別表第8に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(7) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく高圧ガス、その他のガス等、又は放射性物質若しくは火薬類及び毒・劇物を貯蔵し、又は取り扱っている施設をいう。

(9) 指定対象物 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 防火対象物のうち、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下、「令」という。)第10条又は条例第42条第1項に規定する消火器の設置義務のあるもの

イ 防火対象物のうち、令第21条第1項に規定する自動火災報知設備の設置義務のあるもの

ウ 法第8条第1項に規定する防火管理者の選任義務のあるもの

エ 製造所等

(10) 査察対象物 第8条に基づく定期査察実施基準により区分された、消防対象物及び危険物製造所等をいう。

(11) 重大違反対象物 違反処理規程第2条第1項第2号及び違反処理規程実施要綱別表第1に定める、防火対象物のうち、火災が発生したならば、人命に危険があると認める違反の存するもの又は消防用設備等、特殊消防用設備等、避難施設若しくは防火設備に重大な不備欠陥の存するものをいう。

(12) 本部違反処理強化対象物 違反処理規程第2条第1項第3号及び違反処理規程実施要綱別表第1に定めるものをいう。

(13) 署違反処理強化対象物 違反処理規程第2条第1項第4号及び違反処理規程実施要綱別表第1に定めるものをいう。

(14) 未把握防火対象物 新築・用途変更等が行われたにも関わらず届出等を怠っている等の理由により未把握となっている防火対象物をいう。

(査察の主眼)

第3条 査察は、法及び条例に基づき、出火危険や人命危険を事前に排除し、地域住民の生命、身体、財産を火災その他の災害(以下「火災等」という。)から保護することを目的として実施するものとする。

2 査察は、公正、公平かつ効率的に実施するものとする。

(事務区分等)

第4条 消防長は、本部違反処理強化対象物及び貯蔵所等に係る査察を実施するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、査察対象物(製造所等を除く。)に対する査察、署違反処理強化対象物に係る査察を実施するものとする。

3 消防長又は署長は、必要に応じて前2項に定めるもの以外の査察を実施するものとする。

4 消防長は、必要と認めた場合は、第1項の査察を署長に実施させることができる。

5 消防長は、署長から要請があった場合は、第2項の査察を実施するものとする。

(査察の区域)

第5条 査察(本部査察員が実施するものを除く。)は、消防署、分署の管轄区域を定める件(平成27年消防長決裁)に規定される管轄区域ごとに、管轄する所属が実施するものとする。ただし、査察対象物の管理状況等を総合的に判断し、消防長又は署長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(管轄区域外の査察)

第5条の2 管轄区域外の消防対象物について、協定等により消防責任を有する場合は、査察を実施するものとする。

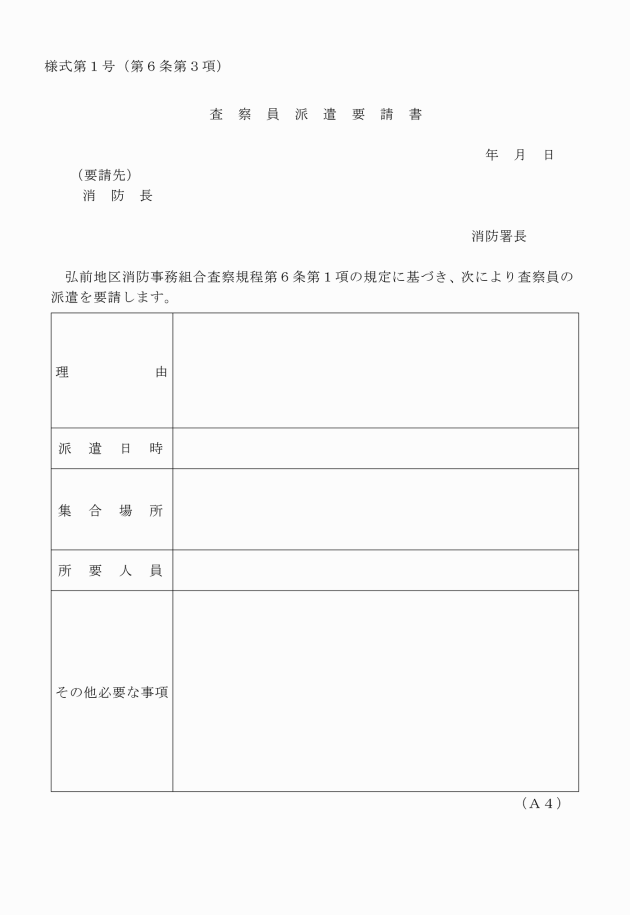

(査察員の派遣)

第6条 署長は、査察の実施に当たり必要があると認める場合は、消防長に査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があった場合は、その状況に応じた査察員を派遣するものとする。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の基本)

第7条 査察対象物に対する査察は、査察対象物が有する火災予防上の特性を考慮し計画的に実施するほか、消防対象物からの災害発生に伴い再発防止を目的として緊急に実施するなど効率的に執行し、最大限の効果の確保に努めるものとする。

(査察の種別)

第7条の2 査察を次のとおり区分する。

(1) 定期査察 査察対象物に対し、年度計画に基づき査察を定期に実施するものをいう。

(2) 特別査察 消防長又は署長が必要と認めた場合に消防対象物を指定して実施するものをいう。

第2節 査察の計画等

(査察の実施計画等)

第8条 消防長は、査察対象物の現状等を踏まえ、重点的かつ計画的に査察を実施するための具体的方針及び基本原則を定めた定期査察実施基準を毎年度作成するものとする。

2 予防課長又は署長は、前項の定期査察実施基準を踏まえ、査察計画を作成するものとする。

3 予防課長又は署長は、査察の執行状況を管理するものとする。

第3節 立入検査等

(査察員の順守事項)

第9条 査察員は、立入検査の実施に当たり、法第4条又は第16条の5に規定するもののほか、次に掲げる事項を順守するものとする。

(1) 礼節を正し、言動を慎み、公正かつ合理的に行うこと。

(2) 原則として、査察員の腕章を着用すること。

(3) 原則として、関係者又はその代理人の立会いのもとに行うとともに、必要に応じて防火管理者又は危険物保安監督者等も併せて立ち会わせること。

(4) 関係法令を順守し、個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに、関係者の民事的紛争に関与しないこと。

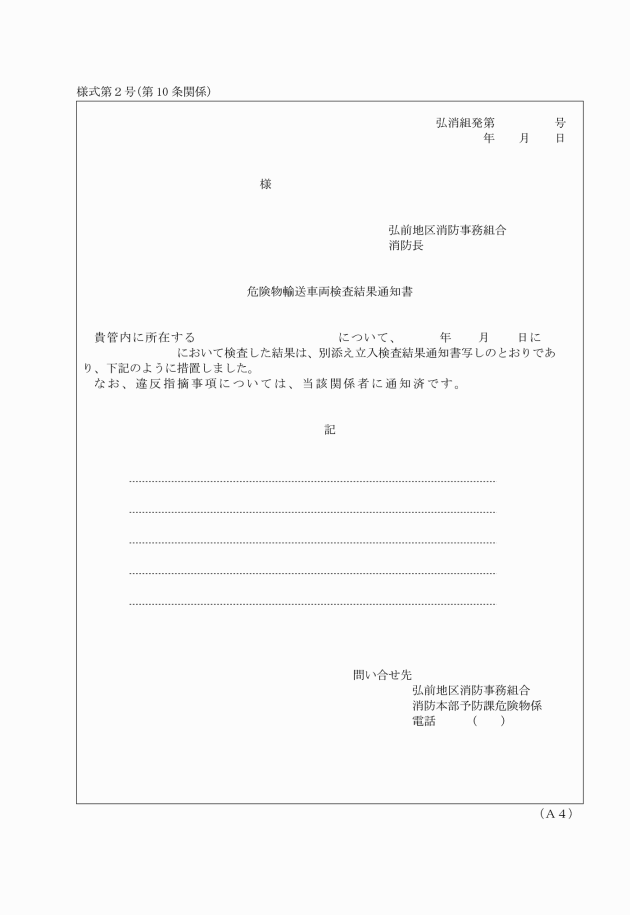

(走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等)

第10条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置及び立入検査については、別に定める走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領により行うものとする。

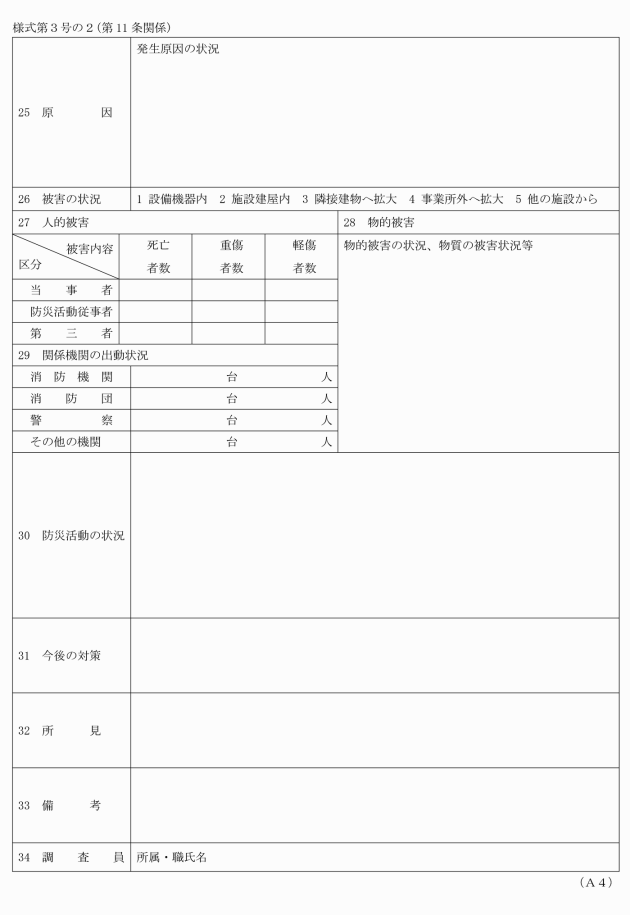

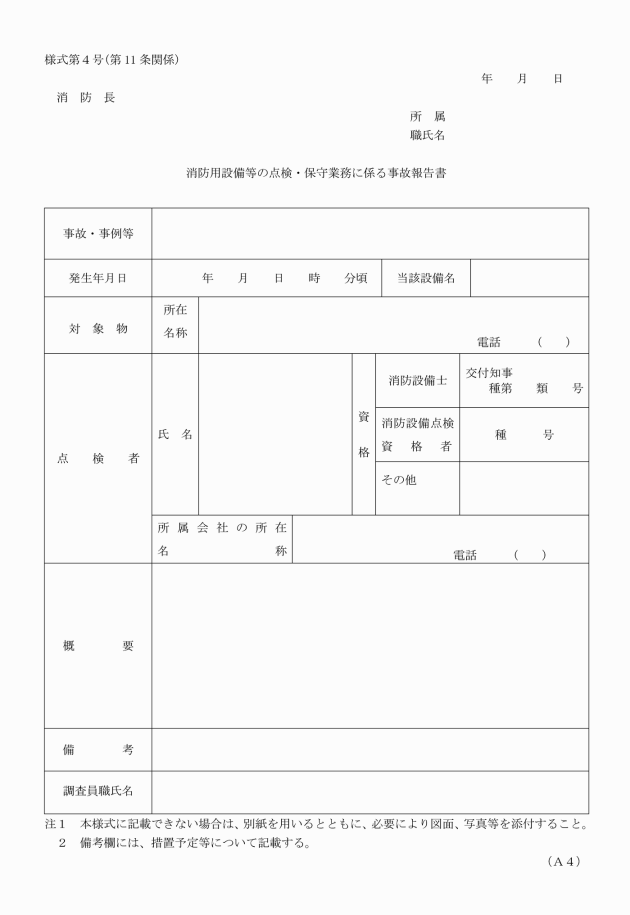

(特異事項の調査、報告)

第11条 予防課長又は署長は、管轄区域内で、次の各号に掲げる特異な事象等が発生した場合は、その内容を調査し、消防長に報告するものとする。

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、保守業務に係る不適正事例及び事故事例(様式第4号)

(3) 前号に掲げるもののほか、査察業務に必要な事項

(立入検査の拒否等)

第12条 査察員は、正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避する者があった場合は、立入検査の主旨を説示し、なお応じない場合は、関係者の拒む理由等を確認するとともに、その旨上司に報告するものとする。

(立入検査事項)

第13条 立入検査は、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について、消防対象物の用途、規模、火災危険等を勘案し、及び検査事項を合理的に選定し行うものとする。

(1) 建築物及び工作物

(2) 避難施設及び防火設備

(3) 防炎物品

(4) 火気使用設備及び器具

(5) 危険物製造所等

(6) 消防用設備等、特殊消防用設備等、特定防災施設等及び防災資機材等

(7) 少量危険物及び指定可燃物

(8) 電気、ガス、火薬及び放射性物質関係施設

(9) 防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況

(10) 防火管理に係る消防計画、全体についての防火管理に係る消防計画、予防規程の状況

(11) 防火対象物点検資格者、消防設備士、危険物取扱者及び消防設備点検資格者の業務遂行状況

(12) その他火災予防等の観点から必要と認める事項

2 法第8条の2の3第1項の規定による特例認定を受けている査察対象物又は法第8条の2の2第1項若しくは第17条の3の3の規定による点検結果が報告されている査察対象物については、別に定める基準により立入検査事項の一部を緩和することができるものとする。

(立入検査実施時の留意事項)

第13条の2 立入検査にあたっては、消防計画又は予防規程及び別に定める査察対象物関係者等が行うこととされる自主管理状況の記録等を確認するものとする。

2 消防用設備等又は特殊消防用設備等・防火避難施設等の検査にあたっては、火災発生時を想定し、設備及び施設を関係者等に取扱いを求めるなどして、有効に活用し得るか否かを確認するよう努めなければならない。

3 別に定める着眼項目に示す内容に消防関係法令違反等があると認めたときには関係者等に指導を行うものとする。

4 立入検査は消防活動面に十分配慮して行うこと。

(防災管理業務の確認事項等)

第14条 法第36条第1項から第7項までに規定する防災管理業務等に係る確認(以下「防災管理業務の確認」という。)は、次に掲げる事項について、任意の協力に基づく検査又は法令に基づく届出等の有無若しくは防災管理点検報告の内容の確認により行うものとする。

(1) 法に規定する防災管理者及び統括防災管理者の業務遂行状況

(2) 防災管理に係る消防計画及び全体についての防災管理に係る消防計画の状況

(3) 防災管理点検資格者の業務遂行状況

(4) その他火災以外の災害による被害の軽減の観点から必要と認める事項

2 前項に規定する防災管理業務の確認は、立入検査と併せて行うものとする。

(事前連絡)

第15条 立入検査を行う場合において、査察関係資料、防火管理業務の実施状況の確認等のため、関係者又はその代理人の立会いの必要があると認めるときは、事前に連絡を行うものとする。

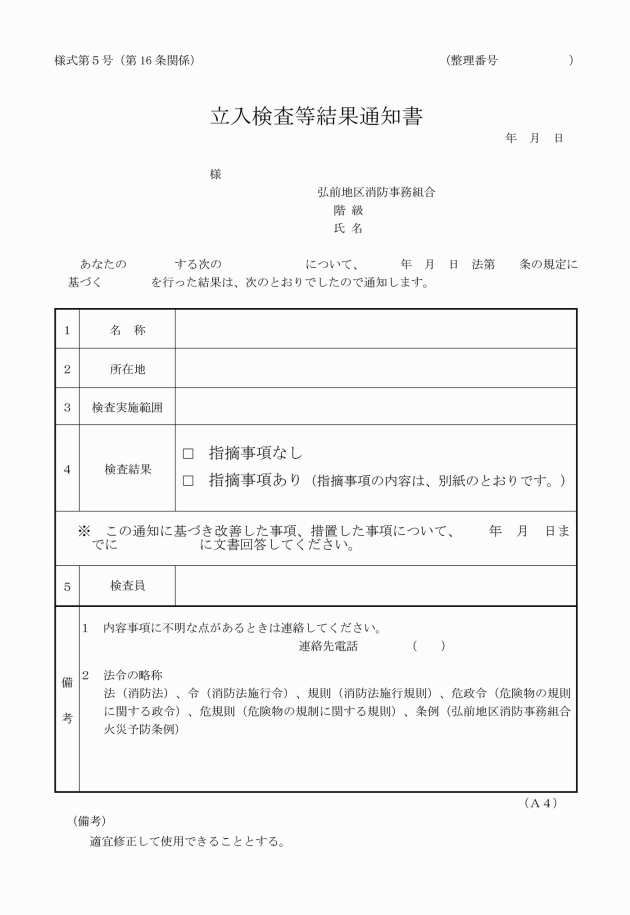

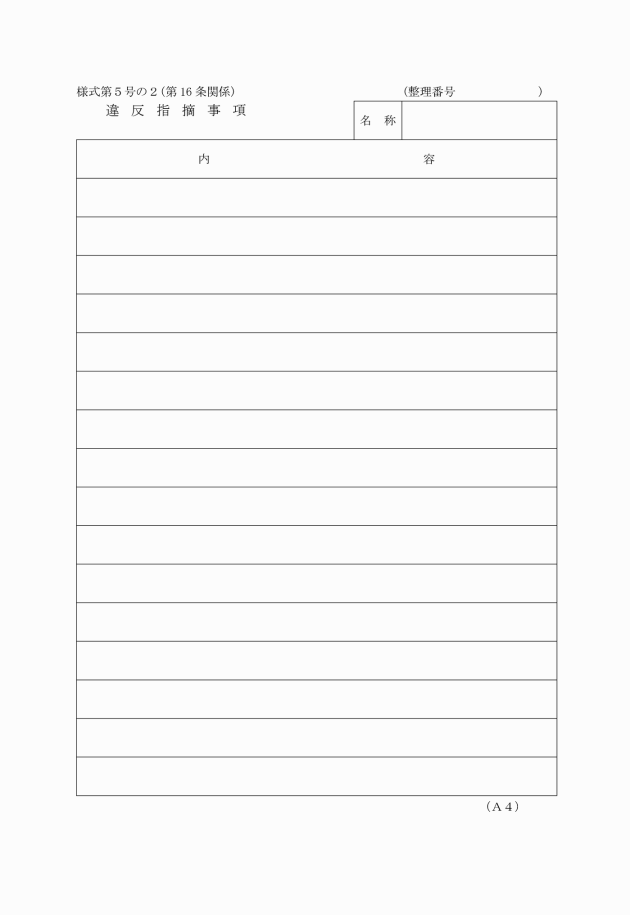

3 改修(計画)報告書の提出期限は、原則として、立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。

4 改修(計画)報告書が前項に定める期限内に提出されない場合は、関係者に対して改修(計画)報告書の提出を督促するものとする。

(立入検査等の結果の報告)

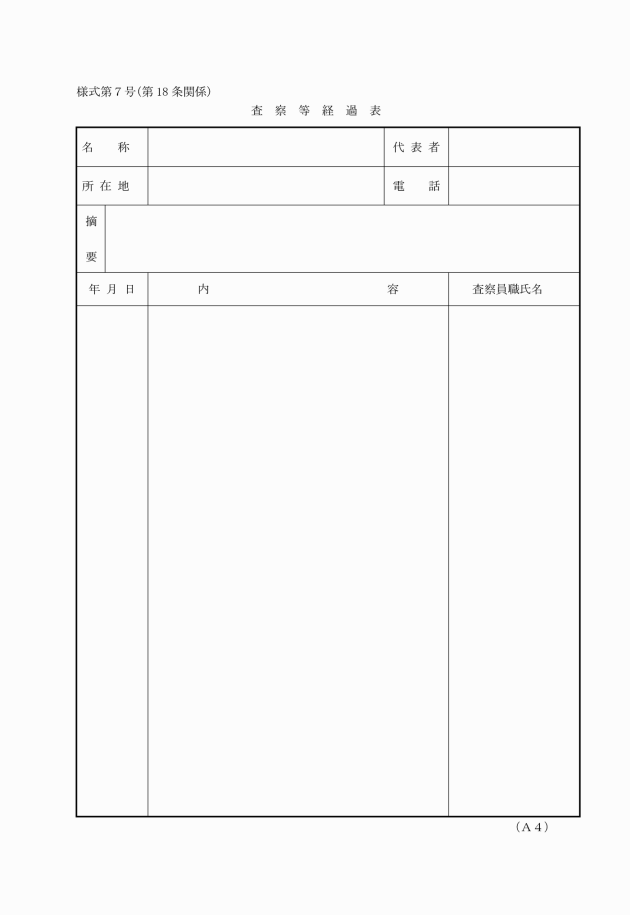

第17条 立入検査の結果は、別に定めるところにより、消防長又は署長へ報告するものとする。

(緊急を要する立入検査の実施)

第19条 消防長又は署長は、消防対象物への立入検査により把握した違反内容の危険性を考慮し、緊急に火災予防の指導を行う必要があると判断した場合は、当該消防対象物の系列店舗、類似施設又は周辺地域に対し特別査察を実施するものとする。

第4節 違反改修指導等

(立入検査等の結果の履行の確保)

第20条 消防長又は署長は、通知書により通知した違反が是正されるまで関係者に対して事情聴取、指導その他必要な措置を行い、立入検査の結果の履行を確保するものとする。

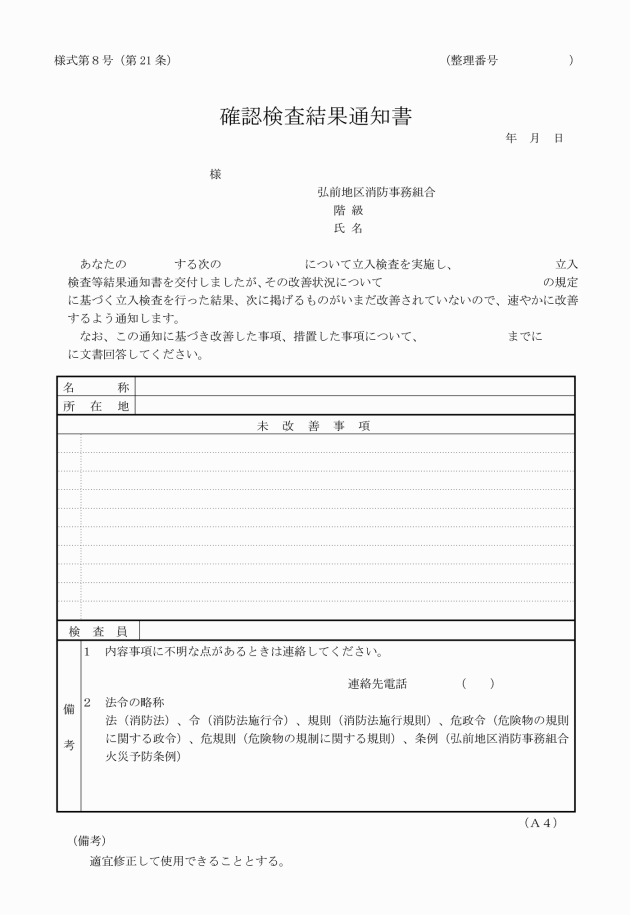

2 査察員は、確認検査を行った場合は、当該防火対象物の関係者に対して確認検査結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。結果の報告にあっては、別に定めるところにより実施するものとする。

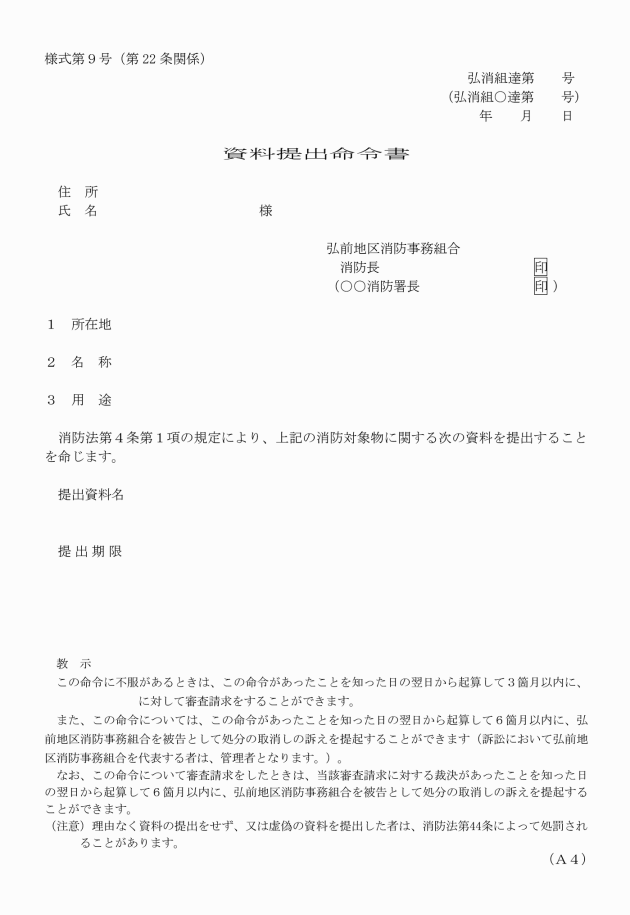

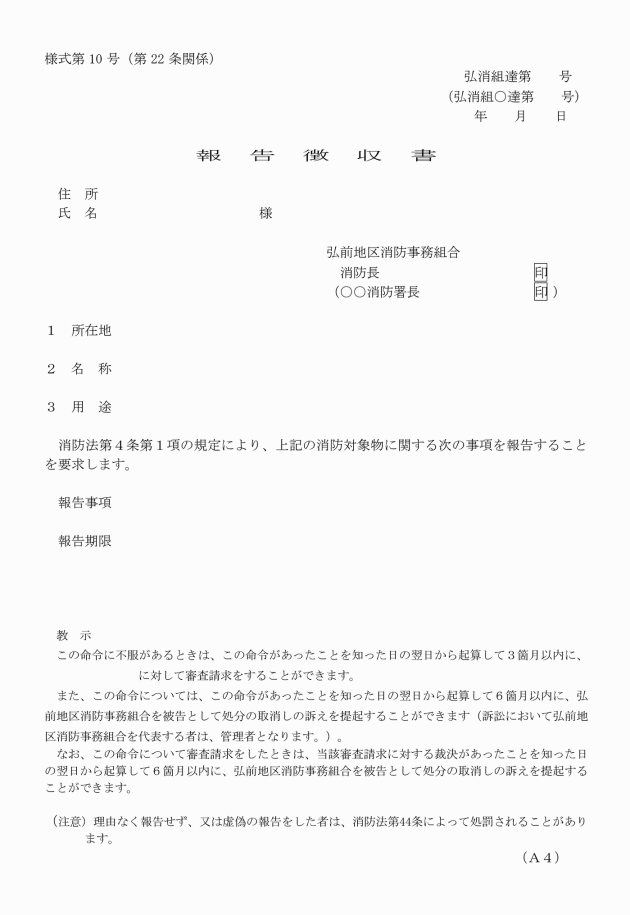

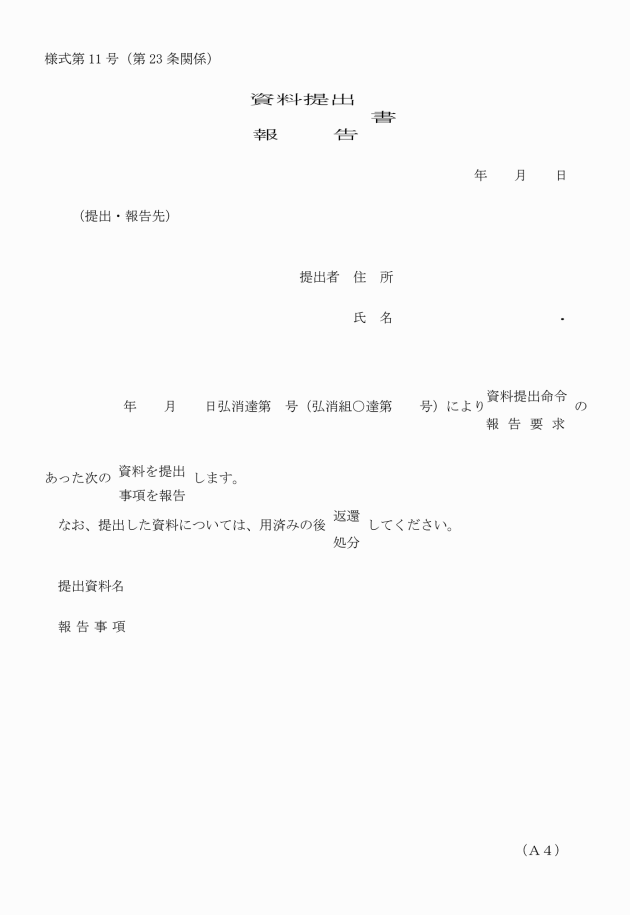

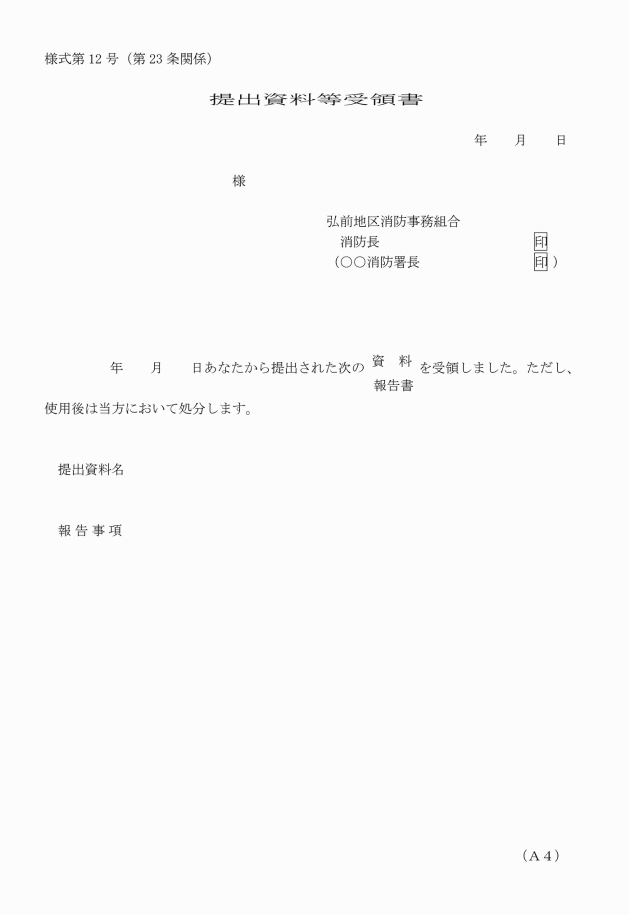

第5節 資料提出、報告徴収及び収去

(資料提出命令等)

第22条 消防長又は署長は、火災予防等の観点から必要があるときは、関係者に対して、任意の資料提出又は報告を求めることができる。

3 法第16条の5第1項に規定する危険物の収去については、弘前地区消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和63年規則第1号。以下「危険物規制規則」という。)第10条の規定により行うものとする。

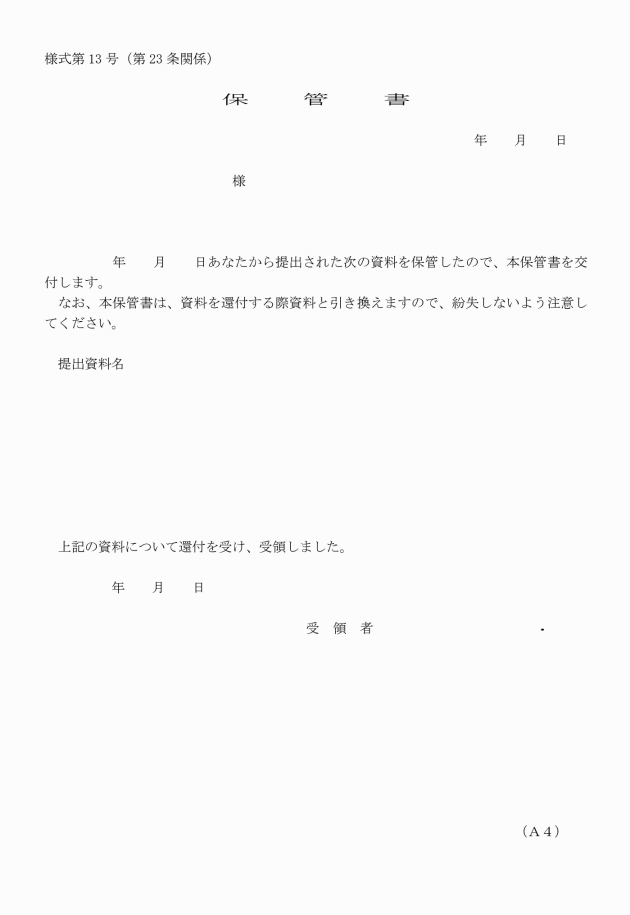

3 保管した資料は、紛失、き損等をしないよう保管するとともに、保管の必要がなくなった場合は、保管書と引き換えに当該資料を提出者に還付するものとする。この場合、保管書に受領した旨の署名を求めるものとする。

第3章 危険物流出等の事故調査

第4章 教育及び研修

(教育及び研修)

第25条 消防長又は署長は、査察員の査察に関する技術の向上を図るため、必要な教育及び研修の実施に努めるものとする。

第5章 雑則

(台帳の整備)

第26条 予防課長又は署長は、指定対象物(法第10条第1項ただし書きの規定により危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う場合及び舟車を除く。)に関する資料について、別に定めるところにより、整備しておかなければならない。

2 指定対象物以外の消防対象物の資料整備については、前項の規定を準用する。

(査察対象物等の実態把握)

第27条 消防長又は署長は、管轄区域内における消防対象物の状況変化等の実態把握に努めなければならない。なお、用途変更等の状況変化が見られた場合、必要に応じ速やかに査察を実施するものとする。

2 署長は、管轄区域内における未把握防火対象物に関する情報収集に努めなければならない。なお、必要に応じ速やかに査察を実施するものとする。

(査察に関する事務等に係る照会)

第28条 予防課長又は署長は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、刑事訴訟法及び弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づき、官公署又は弁護士会から査察に関する事務等について照会を受け、回答するときは、回答事項に照会書を添えて消防長の承認を得なければならない。

(関係機関との連携)

第29条 消防長又は署長は、査察について必要と認めるときは、電気、ガス、建築等に関する技術者又は関係行政機関等との協調を図り、査察の実効をあげるように努めるものとする。

2 消防長又は署長は、査察について必要と認めるときは、法第35条の13の規定により、関係機関に照会し、又は協力を求めるものとする。

3 消防長又は署長は、前2項の規定により照会若しくは協力の依頼又は通知を行った場合は、その経過を査察台帳及び違反対象物台帳に記録するものとする。

(実施細目)

第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。

附則

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

附則(令和3年12月27日訓令第15号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。